中島 直久 助教 NAKASHIMA Naohisa

My Dream豊かな自然や生態系と共存する強い農業農村の実現

研究テーマ工学的なアプローチを用いて人間活動と生態系の関係を理解する

卒業研究として指導可能なテーマ

- カエル鳴き声のノイズ処理と最適学習法の開発

- 市民科学データを併用した外来カエルの生息分布予測モデリング

- キタサンショウウオの非繁殖期の生活史解明

- 昭和30年代の全国魚類分布のモデリングと江戸期への拡張

- 分校放射計と衛星光学データを用いたクロロフィル蛍光の推定

- ソルガム葉面積指数の推定方法の開発

メッセージ

2021年の5月に着任しました。広大な北海道の地の利を活かして何ができるか挑戦中です。

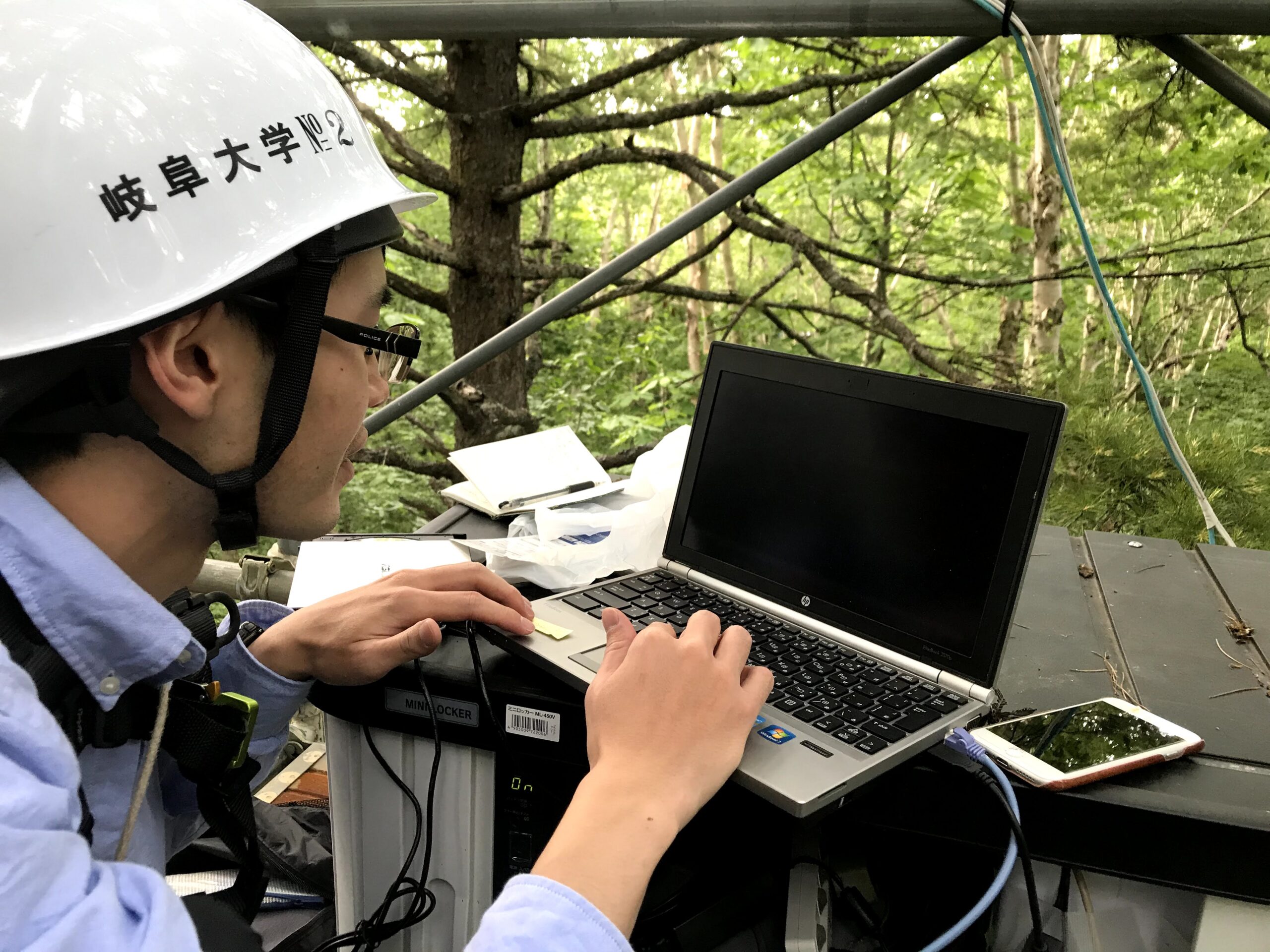

生き物のフィールド調査は体力・精神共にとても大変です。ほかにも、多くの文献を読んだり、データ解析を延々したりと机上作業も多くこなさなければいけません。しかし,複雑な自然現象が理論やモデルで説明できることを確認できた時の興奮は研究ならではの喜びです。「研究」という営みにどっぷりと浸かれる最後のチャンスかもしれません。ぜひ精一杯やってください。

私の研究室では学生同士の調査の協力が必要不可欠です。他人の調査を手伝うことに積極的な人が合っていると思います。相談事があれば気軽に扉を叩いてください。

| 学位 | 博士(農学) |

| 資格 | 技術士補, 測量士補 |

| 自己紹介 |

福岡出身です。エンジニア系の研究や仕事に従事していきましたが、仕事をやめて生態工学に関する研究で学位を取りました。農業土木技術にかかわりながら、農地や農村社会に生息する生き物たちを追いかけて研究しています。 |

| 居室のある建物 | 総合研究棟I号館 |

| 部屋番号 | N1302-6 |

| メールアドレス | nnakashima  obihiro.ac.jp

obihiro.ac.jp |

所属・担当

研究域/環境農学研究部門/農業環境工学分野/農業環境工学系研究紹介

日本の生態系は世界的にも生物多様性のホットスポットとして知られています。その豊かな日本の生態系を支えているのは、先達が作り守ってきた農村・農地環境です。原生自然のままではなく、人の手が加わることで豊穣な生態系を作り出し、そこに人間の営利活動と動植物生存の均衡が存在しました。

しかし、現在ではかつて共存していた人間と動植物が敵対関係になってしまいました。現場で働く農家や技術者たちには生態系を守るための明確な基準がありません。そこで、生物の生息場を時空間的に再評価する必要があります。

生物の生息と環境の長期間にわたる関係を広域を対象に明らかにします。広域を対象にするためIoT技術やリモートセンシングなど効率的な調査アプローチを用います。長期間を対象にするため市民科学データ等の応用を検討しています。

農村社会を中心にそこで生きている生物の実態を明らかにし、もう一度我々と共存できる道を探る研究を実施していきます。

現在取り組んでいる研究テーマ一覧

- 深層学習を用いたカエル音声データの自動判別

- 長期にわたる市民データを用いた外来カエルの分布域変動

- キタサンショウウオの生活史の解明

- 江戸期~現代における全国の魚類の分布域再現

- ドローンによる作物表現型の推定

- 長期にわたるクロロフィル蛍光の地上観測

| 関連産業分野 | 環境科学, 環境アセスメント, 農業コンサルティング |

| 所属学会 | 農業農村工学会, 応用生態工学会, アメリカ地球物理学連合 |

| 学歴・職歴 | 2009年 九州大学農学部生物資源環境学科 卒業 2011年 九州大学大学院 生物資源環境科学府生産環境科学専攻 博士前期課程修了 2011-2013年 日本工営株式会社 技術士 2019年 東京農工大学大学院 連合農学研究科農業環境工学専攻 博士後期課程修了 2019-2021年 北海道大学大学院農学研究院 博士研究員 2021年- 現職 |