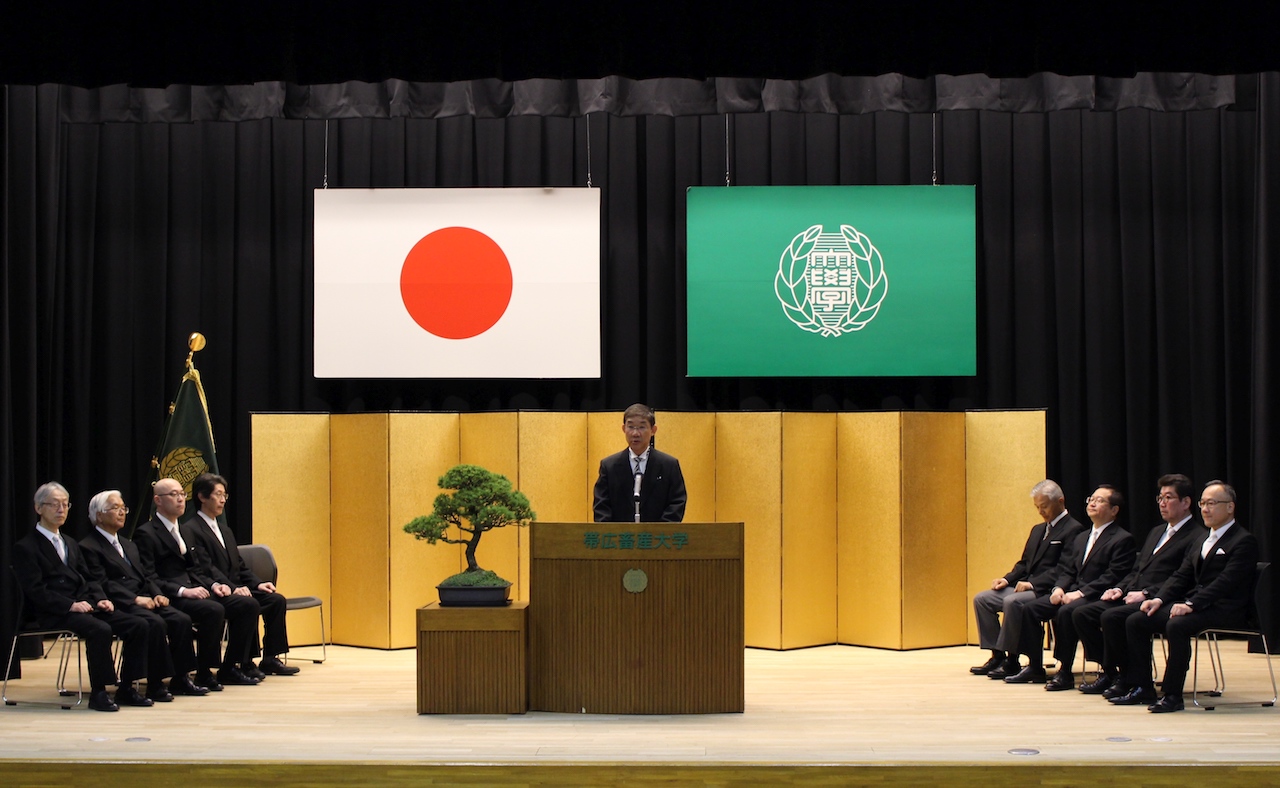

第70回畜産学部,第52回大学院並びに第59回別科草地畜産専修の入学式が,4月10日(火)10:00から講堂において,関係者の列席のもとに挙行されました。

入学式では,畜産学部264名(編入学生10名を含む。)大学院畜産学研究科67名,別科草地畜産専修17名の計348名の入学者全員の呼名が行われ,入学が許可されました。

次いで奥田学長から告辞が述べられ,入学者を代表して共同獣医学課程の別所 佑香さんから「学業に励み,学生の本分を尽くすことを誓います。」と宣誓が行われました。

その後,ご来賓の同窓会会長及び役職員の紹介があり,本学マンドリンサークルによる帯広畜産大学逍遥歌の演奏が流れるなか,式は終了しました。

学長告辞

新入生の皆さん,入学おめでとうございます。新入生の皆さん,及び,ご家族をはじめとするご関係の皆様に対し,帯広畜産大学の教職員を代表して心よりお祝いを申し上げます。

皆さんの中には,達成感に浸っている方もいれば,さまざまな思いを胸にこの入学式に臨んでいることと思います。入学試験は長い人生の中のある瞬間の限られた能力に対する評価に過ぎません。本日を機に,新たな目標に向かって,新しいスタートを切って欲しいと思います。

入学生の皆さん,風向きによって牧場からの香り漂うこのキャンパスに立った気分はいかがでしょうか。私も47年前親元を離れ,大自然の雄大さとこの香りに圧倒され,期待と不安の入り交じった気持ちで本学の入学式に臨んだことを思いだします。

まだ風は冷たく,木立の蔭には雪が残っていますが,間もなくすべての植物が一斉に芽吹き,生命感のあふれる季節になります。そうなったとき,春の日差しと畜大の香り・雰囲気を身体で受け止めキャンパスを歩いてみてください。いたるところで,キツツキの音に気づき,またエゾリスの駆ける姿を見かけるでしょう。新入生の資料を見ましたところ,本年度も約70%が北海道外の出身者で,関東以西の入学者が63%でした。こうした北海道の自然環境へのあこがれも皆さんが本学を目指した理由の一つだったのではないでしょうか。

西には,サホロ岳から襟裳岬へと続く日高山脈,北には,北海道の最高峰である旭岳を有する大雪連峰があります。それらの山々からのすそ野は,十勝川に沿って南へ太平洋沿岸に至る十勝平野を形成しています。この自然環境と大陸的な気候は,十勝の基幹産業である畜産,酪農,畑作にも大きく寄与すると同時に,本学の教育と研究を進める上で,最大の特徴でありメリットになっています。つまり,本学は「農学・畜産科学・獣医学」を学ぶのに最高のロケーションにあることを意味しています。

本学は,昭和16年に前身となる帯広高等獣医学校が創設され,今年で77年目を迎えます。新制大学としてスタートしてから69年が経過した現在,本学の教育研究環境は大きく進歩し,産業動物臨床施設群を始めとする教育研究施設,乳製品工場等国際認証基準に適合した実習施設等,世界に比肩できる教育研究が行える体制を整えています。

日本の食料生産の中心地として「生産から消費まで」一貫した環境が揃う十勝・帯広に位置する本学は,生命,食料,環境をテーマに,農学,畜産科学,獣医学に関する教育研究を推進する,我が国唯一の国立農学系単科大学です。農学関連領域は生活の基盤であり,健康の基盤であることから,本学のミッションは,「『食を支え,くらしを守る』人材の育成を通じて,地域及び国際社会に貢献すること」としています。そして,創設以来,これまで約1万6千人余りがこのキャンパスから飛び立ち,国内外の「生命,食料,環境」の分野で多彩な活躍をされています。本日入学した皆さんも,本学の特徴を十分に理解し,それを活かした目標に向かって勉学に励んでいただきたいと思います。

さて,皆さんは今日から「生徒」ではなく「学生」と呼ばれます。法律上,中学や高校で教育を受ける者を「生徒」といい,大学等の高等教育機関で学業を修める者を「学生」と言います。大学では,これまでの「習う」という文字を使った「学習」ではなく,「修める」という文字を使った「学修」する場,学を修める場となります。少し詳しく説明しますと,大学では,講義や実習等の授業時間だけでなく,授業のための事前の準備,事後の展開等の主体的な学びに要する時間を含む「単位制」をとっています。大学には高校のような学習指導要領はなく,修めるべき知見や技術は無限にあります。授業を受け身的に消化するだけでは薄っぺらな知識や技術しか身に付きません。時には教授の言ったことを鵜呑みにせず,自ら問いをたて,図書館等で学問の背景や技術の意味等を調べ,その答えを探していく等,アクティブに学を修める場と理解し,勉学に励んでもらいたいと思います。

本学は「実学」を基調とした人材育成を標榜しています。「実学」とは,実証性に裏付けられ,実際に生活の役に立つ学問を意味します。本学には様々な先進的な教育・研究施設や国際認証基準に適合した実習施設を備えており,まさに実践的な教育をする大学と言えます。また,大学周辺の広大な十勝平野には,「実学」を学ぶフィールドが豊富に存在しています。大学の内外で,自ら汗して「実学」を学んでください。

一方で,大学にとって基礎研究が重要なことは言うまでもありません。

話が少し飛びますが,良く知られている話を紹介したいと思います。東北地方で美味しい牡蠣の採れる湾がありましたが,あるときから採れなくなり,その原因は,湾に流れ込む川・上流の森林開発の結果,森林が荒れ,湾に栄養分が流れてこなくなったためと分かりました。牡蠣が人々の求める産物であるとするなら,ここでいう上流の森林こそが大学の基礎研究にあたります。本学は,実学を実践する大学であると強調してきましたが,本学の基礎研究は,世界でも最先端を走っていることを申し添えます。本学はこれまでも一部の教育課程では大学院博士課程を持っておりましたが,本年度4月から,獣医学課程,畜産科学課程の上に,獣医学専攻と畜産科学専攻の2専攻からなる,博士課程まで有する大学院畜産学研究科が新設されました。これまで以上に研究者になる道も広がったことをお知らせします。

皆さんには本学で学修し,それを基に広がる大きな未来があります。本学で学修する時間は,入学する課程によってそれぞれ違いますが,アクティブな時間を送ることによって,自らの手で未来を切り拓いてもらいたいと思います。能動的に活動すればするほど大学生活は豊かになります。

勉学の他にも,クラブ活動やボランティア活動等課外活動にも積極的に参加してください。異分野の講演会や音楽会等文化的イベントにも積極的に足を運び,多様な人々の考えや文化に触れることも大切です。そうしたプラスアルファの活動こそが,多種多様な人々や文化を受け入れられる,幅広い人間性を育むと信じています。そうした考えから,リベラルアーツ(教養)講演会と銘打ち,昨年ノーベル物理学賞受賞者である小林 誠先生の講演会を入学式の日に開催し,今年もノーベル化学賞受賞者である鈴木 章先生の講演会を6月に企画しています。

皆さんが,それぞれの目標に向かって,志を高く持ち,多くの事にチャレンジし,専門知識や技術を身に付けるだけでなく,社会情勢の変化や諸課題に対応する応用力やコミュニケーション能力を身につけ,人間的に大きく成長することを祈念し,また今一度,アクティブに活動すればするほど大学生活は豊かになることを強調し,告辞とします。

平成30年4月10日 国立大学法人帯広畜産大学長 奥田 潔