日本語情報

基本情報

氏名

撫 年浩氏名よみがな(教員一覧並び順決定時のみ利用)

なでとしひろ職階

教授学位

博士(農学)資格

人工受精師(牛), エックス線作業主任者, 第一種衛生管理者学歴・職歴

1990年 近畿大学 農学部 卒業1990年 農林水産省白河種畜牧場((独)家畜改良センター)

2006年 日本獣医生命科学大学

2015年 宮崎大学

自己紹介

大阪出身です。これまで肉用牛の飼養管理、成長様式、肉質の関連性に関する研究に携わってきました。超音波診断、ビタミンAコントロール、食味性の解明です。趣味は献血、おいしいものを食べることです。

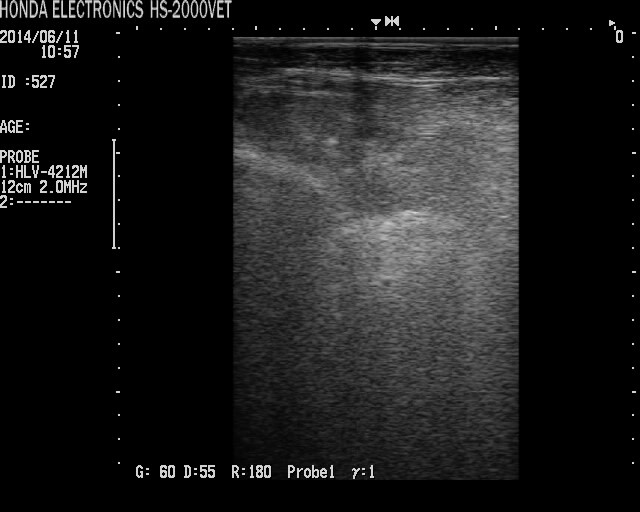

写真1

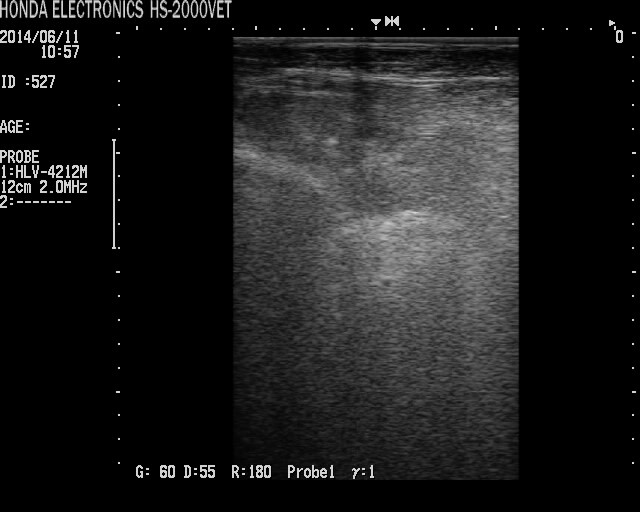

写真2

備考

連絡先

電話番号

0155-49-5612FAX番号

0155-49-5577メールアドレス

tnade@obihiro.ac.jp居室

居室のある建物

総合研究棟1号館部屋番号

E2202部屋番号をウェブサイトに掲載希望

いいえ学部(ユニット)

所属ユニット

家畜生産科学ユニット大学院(専攻・コース)

所属専攻・コース

畜産科学専攻/家畜生産科学コース所属・担当

所属

研究域/生命・食料科学研究部門/家畜生産科学分野/生産管理学系リンク

研究室(名称)

研究室(ウェブサイトURL)

Researchmap

https://researchmap.jp/read101144研究業績・特許(J-GLOBAL)

その他のリンク(その1)

研究シーズ : https://www.obihiro.ac.jp/facility/crcenter/seeds/37690その他のリンク(その2)

帯広畜産大学で自分のやりたい研究を見つけよう! : https://www.obihiro.ac.jp/find-research/category/food研究紹介

My Dream

おいしい牛肉を効率的に生産研究テーマ

消費者のニーズに応える牛肉を安定的に、効率的に生産研究分野

家畜飼養学, 肉質・肉量評価キーワード

肉用牛, 飼養管理, 成長様式, 肉質肉量研究紹介

肉用牛の評価は遺伝によるところが大きいといわれています。しかし、その牛に合った栄養状態などの飼養管理を行わないとその牛の能力は発揮できません。肥育牛は哺育育成時の摂取エネルギーや反芻胃の発達によりその後の肥育結果が異なってきます。近年、肥育牛では飼料中ビタミンAを低下することで脂肪交雑(霜降り)を高める肥育方法が行われています。しかし、低下させすぎると増体性が劣り、肉量が低下するだけでなく脂肪交雑も低下することがあります。また、最近の消費者は霜降りの多い牛肉だけではなく赤身肉に対するニーズも高くなっています。このことから、繁殖を終えた経産牛肥育による赤身肉の生産技術も必要となっています。さらに、地域の未利用資源を飼料として有効に利用した肥育技術もコスト低減、SDG‘s、地域振興の観点から必要となっています。これらの課題を解決するため、飼料内容や給与量に関する研究等を行い、肥育途中の生体情報を超音波診断技術(写真参照)や血液検査の結果から成長様式を評価しています。これにより、なぜこのような肉質肉量になったのか、その原因を詳細に検討します。

研究紹介画像(その1)

研究紹介画像(その2)

【改良後】現在取り組んでいる研究テーマ一覧

経産牛の効率的肥育技術

ワイン粕(ブドウ搾汁粕)の乾燥による飼料化の可能性

ブランド牛肉の高位安定化のために必要な要因の検討

【改良前】現在取り組んでいる研究テーマ一覧

関連産業分野

畜産, 食品, 社会システム所属学会

日本畜産学会, 肉用牛研究会, 日本動物超音波技術研究会, 畜産システム研究会, 日本食肉研究会Editor

Editorial Board

プロジェクト

学部生向け

卒業研究として指導可能なテーマ

メッセージ

私はこれまでの国家公務員としての生産現場、北海道以外の地域の生産現場の情報などを活用し、肉用牛の飼養管理に関する教育・研究を行うことを考えています。肉用牛など家畜は遺伝的要因が重要と言われていますが、その遺伝的要因を100%発揮させるためにはその家畜にあった飼養管理を行う必要があります。また、最近の消費者の多様なニーズから霜降り牛肉だけでなく、経産牛などを用いた味わい深い牛肉生産も必要となっています。さらに、地域の未利用資源を飼料として有効利用することで地域の活性化、持続可能な畜産業、また資源の有効利用などストーリー性の高い牛肉生産を行うことを目指しています。

スペシャルコンテンツ「ぎゅ牛〜っとちくだい」

肉用牛 : https://www.obihiro.ac.jp/gyugyutto/37279

スペシャルコンテンツ「畜大人インタビュー」

英語情報

基本情報

氏名

NADE Toshihiro職階

Professor学位

Phd. Agr.資格

Artificial inseminator, X-ray operations director, class-1 health officer学歴・職歴

1990 Kinki Univ. Dep. Agr.1990 Shirakawa Stock farm (MAFF)

2006 Nippon Veterinary and Life Science University

2015 University of Miyazaki

自己紹介

I'm from Osaka. I have been involved in research on the relationship between beef cattle feeding management, growth patterns, and meat quality. Ultrasonic equipment evaluating, vitamin A control, and evaluation of taste. My hobbies are donating blood and eating delicious food.

備考

居室

居室のある建物

General Research Building Ⅰ部屋番号

E2202部屋番号をウェブサイトに掲載希望

No学部(ユニット)

所属ユニット

Animal Production Program大学院(専攻・コース)

所属専攻・コース

Doctoral and Master's Program of Animal Science and Agriculture/Animal Production Science所属・担当

所属

Research Department/Department of Life and Food Sciences/Division of Animal Production/Section of Animal Husbandryリンク

研究室(名称)

研究室(ウェブサイトURL)

Researchmap

https://researchmap.jp/read101144?lang=en研究業績・特許(J-GLOBAL)

研究紹介

My Dream

Efficient production of delicious beef研究テーマ

Stable and efficient production of beef that meets consumer needs研究分野

Animal feeding, Meat quality and quantity evaluationキーワード

Beef cattle, Feeding management, Growth performance, Meat quality and Meat quantity研究紹介

The evaluation of beef cattle is largely based on heredity. However, the cattle's ability cannot be demonstrated unless the feeding management such as nutritional status suitable for the cattle is performed.Subsequent fattening results of fattening cattle differ depending on the energy intake during lactation and the development of the ruminant stomach.In recent years, fattening cattle have been fattening methods that increase marbling by lowering vitamin A in the feed. However, if it is lowered too much, the body gain will be poor, and not only the meat mass will be reduced, but also the marbling may be reduced. In addition, consumers these days have a growing need for lean meat as well as beef with a lot of marbling. For this reason, there is also a need for lean meat production technology by fattening multiparous beef cow that has finished reproduction.Furthermore, fattening technology that effectively utilizes unused resources in the region as feed is also needed from cost reduction, SDG's, and regional development.In order to solve these problems, we conduct researches on feeding management, and evaluate the growth pattern from the results of ultrasonic diagnostic technology (photos) and blood tests for biological information during fattening. As a result, we will examine in detail the reason why such meat quality was achieved.

研究紹介画像(その1)

研究紹介画像(その2)

現在取り組んでいる研究テーマ一覧

Efficient fattening technology by fattening multiparous beef cow

Possibility of feed by drying wine lees (grape pomace)

Examination of factors necessary for high-level stabilization of branded beef

関連産業分野

Livestock industry, Food industry, Social sysytem所属学会

Japanese Society of Animal Science, Society of Beef Cattle Science, Japanese Society of Ultrasonic Technology for Animal Science, Society of studies on animal production sytems, Japanese Society of Meat Science and TecnologyEditor

Editorial Board