スタッフ

浴野 泰甫

助教

研究テーマ

1)植物寄生性線虫の外界認識機構の理解と防除への応用2)捕食性線虫の共食い回避機構の解明

3)線虫のクチクラ微細構造の適応的意義の解明

所属・担当

グローバルアグロメディシン研究センター 農畜産学研究部門

学部(主な担当ユニット)

| 研究分野 | 線虫学, 動物行動学, 神経科学, 形態学, 進化学, 植物保護学, 博物学 |

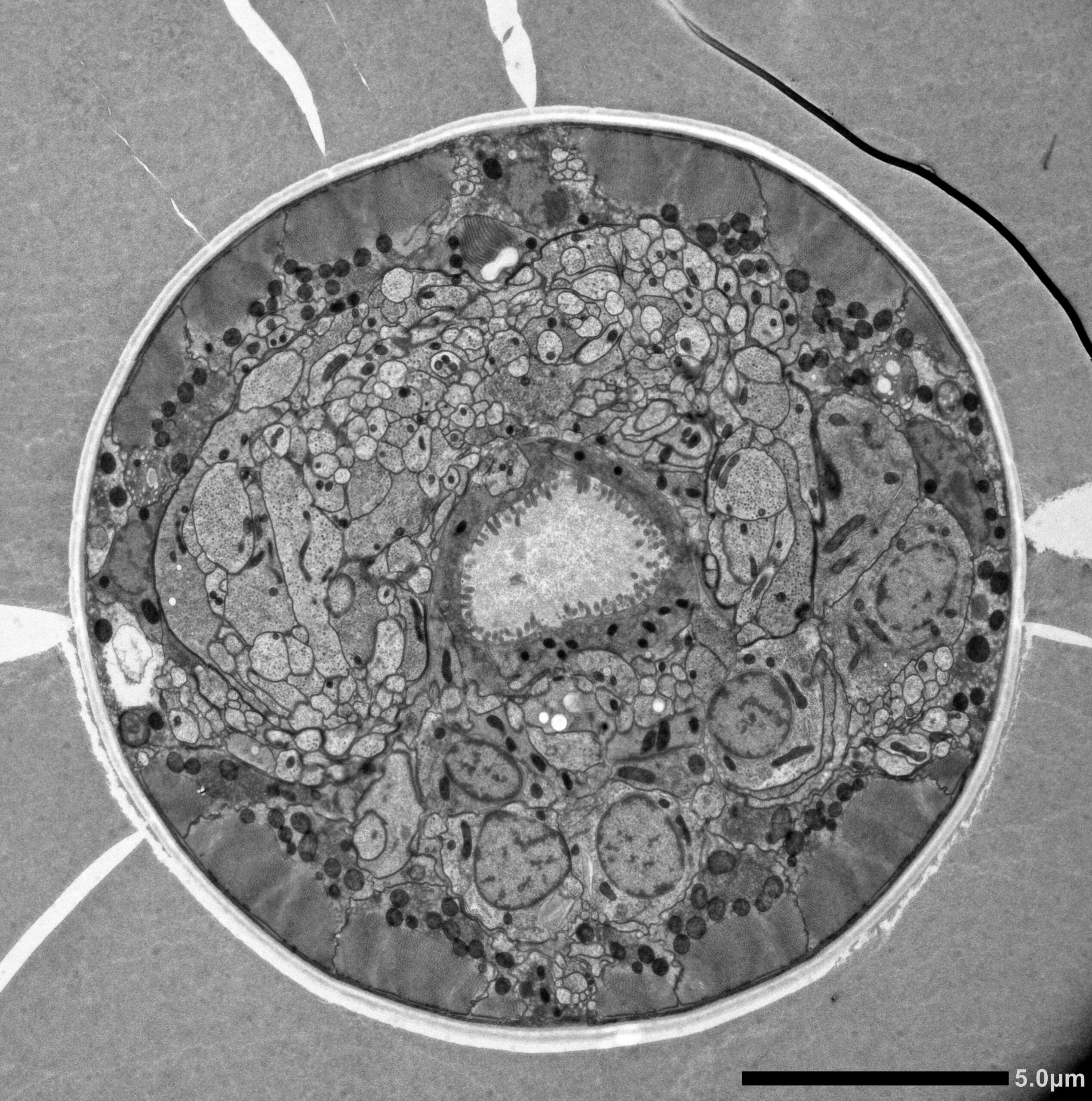

| キーワード | 線虫, 寄生, 環世界, 透過型電子顕微鏡, 植物保護, 捕食・被食, 共食い |

研究紹介

線虫という生き物は土壌、深海、生物体内まであらゆるところに適応し、生息している生き物です。記載されているのは2万種ほどですが、推定種数は50万から2億種といわれ、実は最も繁栄している動物分類群のひとつです。わかっていないことだらけの線虫が、どのような戦略で環境に適応しているのだろう、という基本的な疑問から、その知見に基づいた植物寄生性線虫の防除利用まで研究しています。具体的には以下のような謎に取り組んでいます。

1.

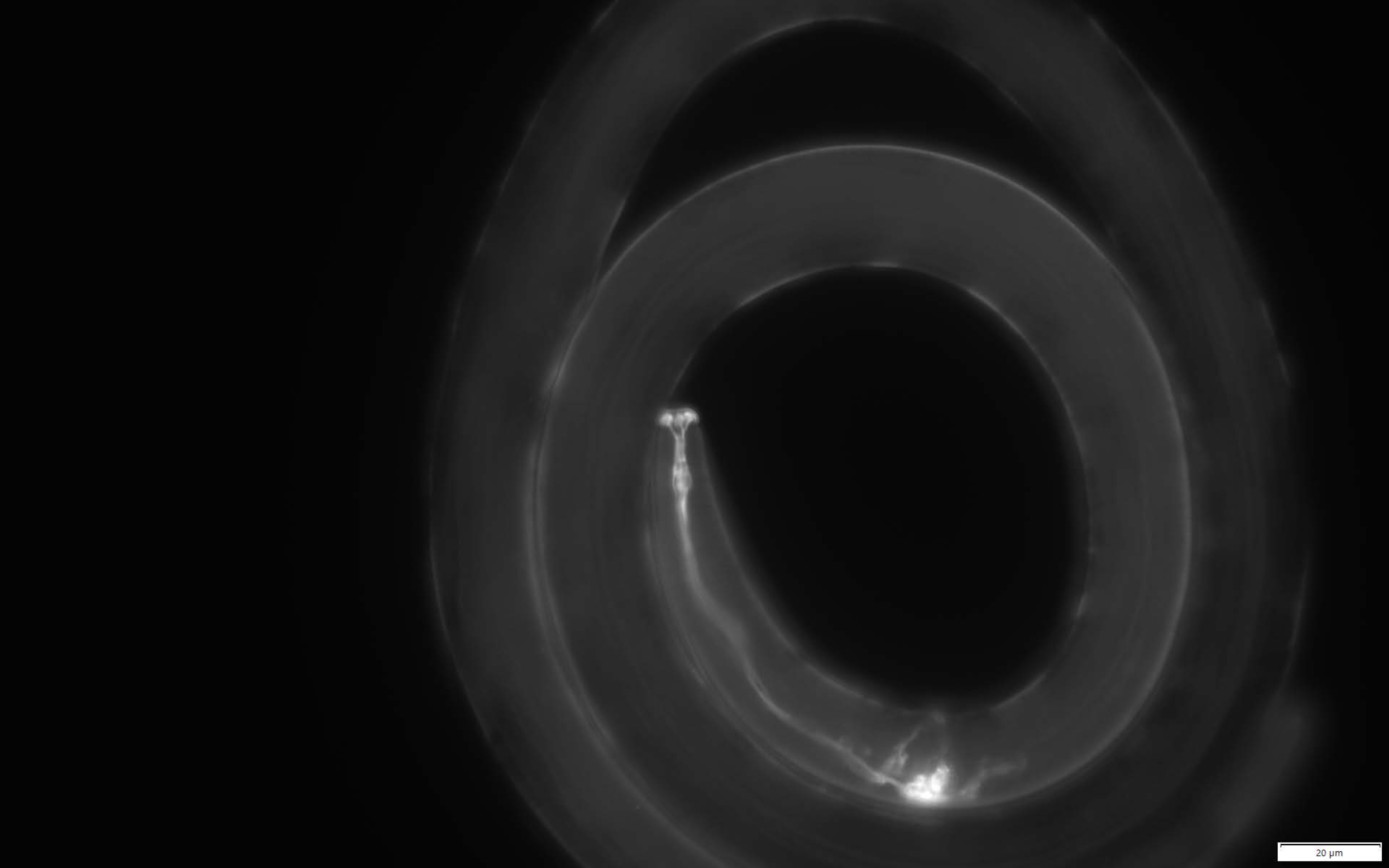

線虫がどのような世界を眺めているのかに興味があります。植物寄生性線虫は、ユニークな感覚ニューロンを持っていることが知られています。このニューロンがどのような進化的起源を持つのか、どのような刺激を受容しているかを調べています。得られた知見をもとに、植物寄生性線虫の認識を撹乱させる防除法の開発に取り組んで行く予定です。

2.

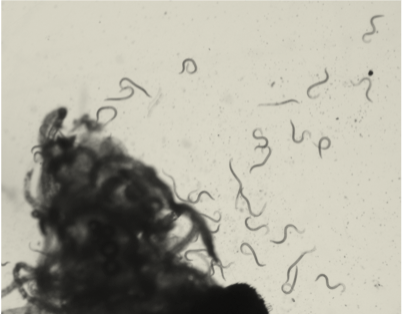

線虫の中には別の線虫種を食べる種がいます。このような捕食性の線虫は、共食いを回避することがわかっています。私は捕食性線虫が「手ざわり」で同種を認識しているとの仮説を立てて、研究を行っています。

3.

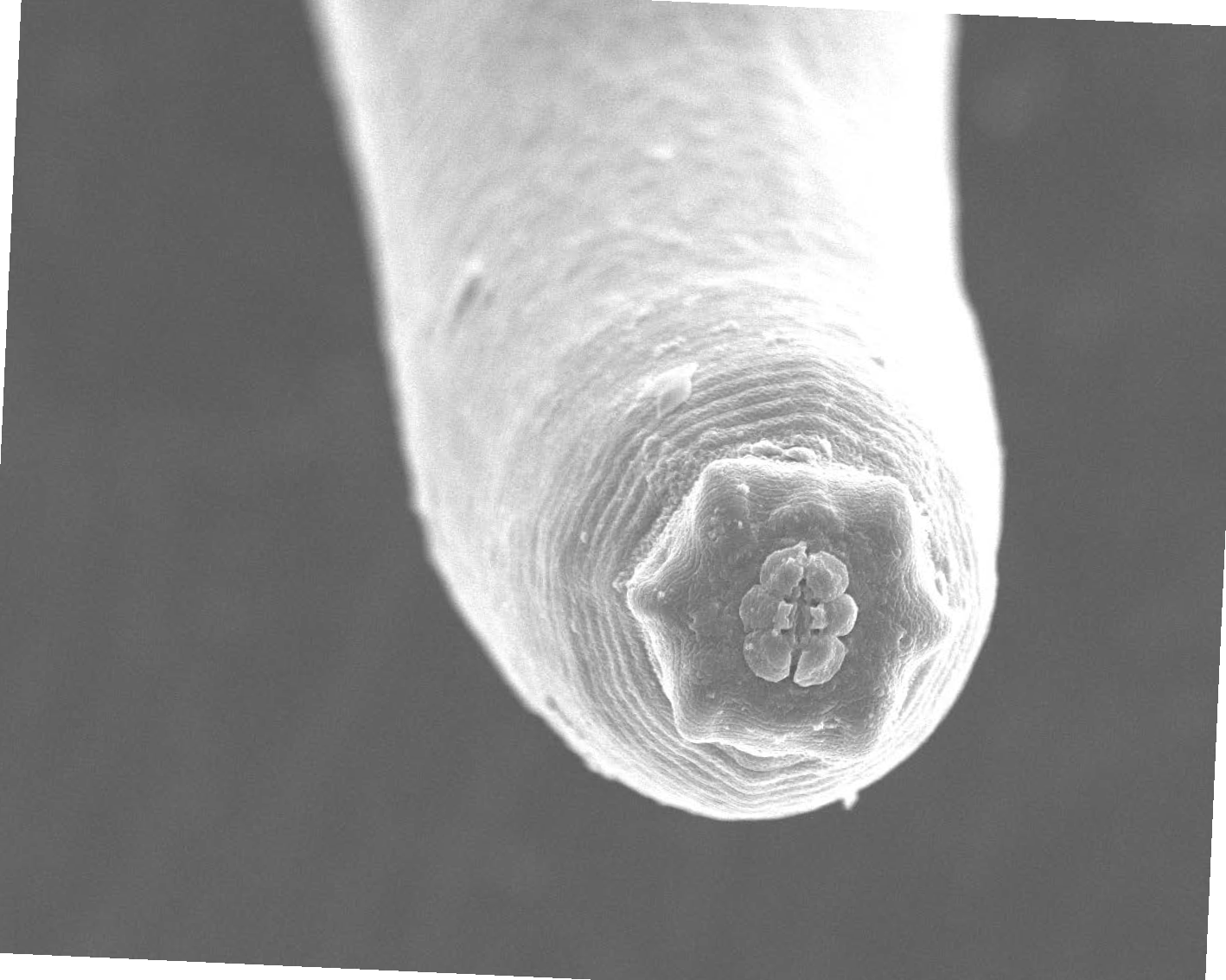

線虫は外見は単調なものの、虫体を覆うクチクラの構造は実に多様であることが知られています。私は線虫がクチクラを変化させることで、さまざまな環境に適応していると仮説を立て、研究を行っています。

4.

シストセンチュウは北海道で最重要害虫のひとつです。シストセンチュウの基礎研究から応用研究まで行っていきたいと考えています

現在取り組んでいる研究テーマ一覧

上述の研究テーマはもちろんですが、夢中になれる研究テーマを一緒に考えましょう!

| 所属学会 | 日本線虫学会, 日本応用動物昆虫学会 |

| 学位 | 博士(農学) |

| 居室のある建物 | 総合研究棟1号館 |

| メールアドレス |

ekino  obihiro.ac.jp obihiro.ac.jp |

メッセージ

生き物をしつこく観察していくと、なんだこれ?と思うことが必ずあります。疑問に思ったことを検証し、そういうことか!と腑に落ち、自分の認識が広がる感覚は、何物にも代えがたいものです。そのプロセスは根気がいるものですが、学生の皆さんには是非そういう体験をしてもらいたいなと思っています。線虫はとても多くの謎が残された生き物です。線虫と向き合って、一緒に生命の神秘に触れてみませんか?