ミルクとチーズなコラム

「ミルク&チーズコンソーシアム」メンバーが、酪農王国・十勝からミルクとチーズに関するコラムをお届けします。ここでは、最先端の研究成果やチーズ工房、さらには日本や世界の乳文化事情まで、幅広いテーマを深掘り。普段知ることのできないミルクとチーズの奥深さに触れることができます。私たちの日常に寄り添うミルクとチーズが、もっと楽しく、もっと身近に感じられるような情報を発信します。

- 第1回「ミルク&チーズコンソーシアム」のビジョン 執筆:平田 昌弘

第1回 「ミルク&チーズコンソーシアム」のビジョン

|

[ 書いた人 ] 平田 昌弘 HIRATA Masahiro |

乳製品の消費拡大、酪農家への貢献、そして、総合的な乳製品専門教育・研究拠点の形成を目指し、ミルク&チーズコンソーシアムが設立された。その背景、活動の目的、具体的な活動内容、今後の展望について紹介したい。

1)「ミルク&チーズコンソーシアム」の活動目的

2024年7月に帯広畜産大学、乳業企業、チーズ工房、乳業関連団体などが中心となり「ミルク&チーズコンソーシアム」が設立された。このコンソーシアムの結成の狙いとしては、「乳製品を日常生活の中で消費拡大する」「乳製品の消費拡大をもって、酪農家が安心してミルクを搾れる環境に貢献する」、そして、「世界に通用する知識と技術を習得できる乳製品専門教育拠点を創る責任を負う」という高い理想が掲げられている。

近年、毎年のように学校の学期末に生乳余剰が問題となり、酪農家にとって生乳生産を安定的に継続できるか不安な状況に陥っている。この主な要因は、日常の食生活に乳製品が継続的に一定量消費されず、日本に乳文化がしっかりと根づいていないことによる。酪農家が安心して生乳を生産し続けるためには、日常の食生活の中で乳製品の消費を定着させることが不可欠だといえる。一方、日本のチーズは世界的なコンクールで入賞するなど、近年、目覚ましい成果をあげている。更なる発展のために、正しい知見と理論に基づいた加工技術を適切に伝え、世界に通用する人材を育てる機関が酪農の盛んな北海道にも是非とも求められるところである。このような背景のもと、乳に関する技術発展と消費拡大のための組織として、ミルク&チーズコンソーシアムが帯広畜産大学に立ち上がった。

コンソーシアムのメンバーは、帯広畜産大学、乳業大手からは雪印メグミルク(株)、(株)明治、よつ葉乳業(株)、森永乳業(株)、チーズ工房からは白糠酪恵舎(井ノ口和良・代表がコンソーシアム・副会長)、美瑛放牧酪農場、藤井牧場、新得共働学舎、主に十勝のチーズ工房の会員よりなる十勝品質の会、研究機関としてとかち財団、そして、一般社団法人のJミルクより組織されている。乳業大手四社、チーズ工房、乳業関係者が一同に会し、同じ事業に取り組むのは、乳業業界初ではなかろうか。このようなメンバー編成が実現できたのは、乳製品の消費拡大と酪農家への貢献に同じ思いを共有しているからである。むしろ、組織の枠組みを超え、それぞれの良さと経験知を出し合うことで、これまで成しえなかった画期的な活動を目指そうとしている。コンソーシアムは、公的機関の畜産大学を拠点としているが、メンバーの自発性を重んじた自由で対等な関係を大切にしている。コンソーシアム活動の成否は、メンバーそれぞれが重要であると考える課題をそれぞれに提案し、共に切磋琢磨していくことにかかっていると考えている。

2)「ミルク&チーズコンソーシアム」の活動内容

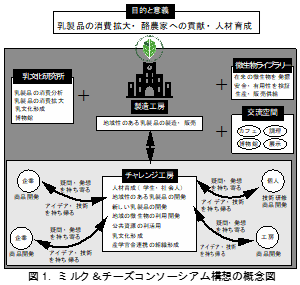

活動の柱は、「地域性のある乳製品の開発・製造」「人材育成」「乳文化形成・地域連携」「課題研究」「技術提供」にある(図1)。コンソーシアムは始まったばかりのまだ若い組織であるだけに、これらの多くは未だメンバーと話し合いながら計画を練っている段階にある。

地域性のある乳製品の開発・製造では、地域で採集した乳酸菌・酵母を利用したチーズ開発と製造を予定している。地域で採集した乳酸菌・酵母を利活用するために、微生物ライブラリーを構築する必要がある。コンソーシアムには、生乳でハードチーズを製造するメンバーがいる。まずは、チーズ工房で使用している生乳やハードチーズをサンプリングし、有益な地域由来の乳酸菌を分離・同定しいく。北海道由来の乳酸菌を用いて、地域の個性ある乳酸菌を開発するのが最初の目的である。更に、北海道内の乳業関連施設、日本各地でサンプリングを展開し、微生物ライブラリーを構築していく。これらの有益な日本固有の乳酸菌・酵母は、将来的には希望する日本各地のチーズ工房などに提供し、世界に主張できる日本らしい乳製品の作出に貢献していきたいと願っている。また、日本の食文化に合った乳製品の開発や利用の仕方についても提案していくことにしている。日本の食生活にあって、乳製品がいつ、どのようにして、どのような用途で利用されているか、その実態は必ずしも十分には把握されていない。日本の食生活での乳製品の利用のされ方を丁寧に調査・把握し、その上で日本人の嗜好と食生活に適合した乳文化を今後提案していく予定である。

人材育成は、講義と実習よりなる。社会人対象の短期チーズ製造は、第1回目を既に2024年10月に実施し、講義1日・製造実習2日のプログラムで全国から11名の参加があった。講義では、乳文化論、HACCAP・衛生管理、チーズ製造のための生乳の取扱、乳酸菌、凝乳酵素、チーズ製造の基本、チーズ製造各論より構成され、コンソーシアムメンバーのこれまでの知識と経験をいかんなく発揮した内容となった。チーズ製造では、モッツァレラとゴーダの加工を実習し、乳を大切に優しく取り扱う方法、加工の意味と理論、製造の状況判断とその対処法を、それぞれの段階で丁寧に実践的に教示した。参加者からも好評を得ており、今後も社会人短期研修プログラムを秋季に継続していくことにしている。学生対象では、チーズ学とチーズ製造学を帯広畜産大学で開講する準備を進めている。チーズ学は半期の講座を、チーズ製造学は夏季に集中実習として開講することを予定し、これからの日本のチーズ製造を担っていけるような人材を育成していく。今後は、日本国内外のチーズ工房でのインターンシップも計画している。チーズ工房が数多く集まる北海道の立地性の良さを活用し、実際の生産現場で経験できる多様な機会を提供する。

乳文化形成・地域連携では、乳製品の消費の現状を把握し、栄養摂取を改善し、食卓をより楽しく豊かにする乳製品の開発と利用のあり方を提案し、地域と連携しながら消費拡大に尽力することを予定している。乳製品の消費の現状を把握するためには、調査研究が必要であり、協力者との連携が求められる。食事調査を簡便におこなえるスマートフォン・アプリケーションを開発し、10代から90歳代まで、日本各地の食料摂取を長期的に調査し、世代毎・地域毎の乳製品摂取の現状と特徴を把握する。この実態調査を基に、学生や地域の人々と共に課題解決していき、新しい乳製品の開発や利用の仕方を提案していく。我々が大切に考えているのは、牛乳やチーズなどの乳製品をイベント的なハレの日の食事と捉えると共に、日常での利用の促進を重要視していることにある。日常の食生活の中で乳製品を食事として利用することこそ、乳製品の継続的で根本的な消費の拡大につながることになり、そんな乳文化の形成を我々は目指している。更に、多くの人たちと交流できる場所や機会をつくり、新しく開発した乳製品の紹介、新しい乳製品の利用の仕方の紹介、そして、学術成果の発表や酪農家などからの相談を受け付け、関係者との交流や意見交換を進めていきたいと考えている。

課題研究は、既に紹介した微生物ライブラリーの構築、乳文化研究に加え、生乳への微生物混入の状況を把握する疫学的調査、ホエイの未利用資源利用など、取り組むべき課題は多い。これらの課題は、コンソーシアムのメンバーを中心に、興味のある研究者や酪農家の方々などと共に一緒に活動を展開していきたいと願っている。

技術提供としては、これらの活動で得られた成果、そして、コンソーシアムのメンバーの知識と経験、それぞれが所属する団体の分析機器などの装置や機能などを提供し、酪農家の方々、チーズ工房の方々の要望に応えていきたいと考えている。チーズ製造を始めたいと願われている酪農家には、その訓練の機会を提供する。チーズを既に製造しているチーズ工房の方々が、改めて知識と技術の習得を希望されるならば、その機会を提供する。チーズが熟成中に膨張してしまうチーズ工房には、チーズ中の微生物の分析と対処法を助言する。その土地ならではのチーズをつくりたいという職人には、地域在来の乳酸菌・酵母を微生物ライブラリーから提供する。他にも魅力的な人材育成活動や地域貢献の仕方を模索中であり、乳製品に関しての総合的な取り組みは計り知れない可能性に満ち溢れている。これらの活動をもって、乳製品の消費拡大、人材育成、そして、酪農家が安心して乳を生産していける状況に貢献していけるものと我々は信じている。

3)「ミルク&チーズコンソーシアム」の今後の展望

ミルク&チーズコンソーシアは始まったばかりである。これまでに述べたように、未だ多くが計画段階にある。活動目的である乳製品の日常生活の中での消費拡大、酪農家が安心して生乳生産できる環境への貢献、そして、乳製品専門教育・研究拠点の形成という高い理想を掲げ、業界の垣根を越えて、今後活動していく予定である。興味のある方、学びたい方、一緒に知識と経験を伝え合いたい方は大歓迎である。ぜひお気軽にご連絡を頂きたい。切磋琢磨しながら、共に日本の乳文化を創っていきましょう。

| 出典:次の文献から改編。平田昌弘、2025.「人材育成、在来微生物発掘など進め日常生活の中での消費拡大へ「ミルク&チーズコンソーシアム」のビジョン」『デーリィマン』75(3):23-25. |

(2025年7月9日)