日本語情報

基本情報

氏名

西川 義文氏名よみがな(教員一覧並び順決定時のみ利用)

にしかわよしふみ職階

教授学位

博士(農学)資格

学歴・職歴

2001年 東京大学 大学院農学生命科学研究科応用動物科学専攻 博士課程修了1999-2001年 日本学術振興会特別研究員(DC2)、東京大学 大学院農学生命科学研究科

2001年 日本学術振興会特別研究員(PD)、帯広畜産大学 原虫病研究センター

2001-2003年 日本学術振興会特別研究員(PD)、エール大学医学部

2003-2005年 東レ株式会社先端融合研究所 研究員

2005-2007年 帯広畜産大学 原虫病研究センター 助教授

2007-2018年 帯広畜産大学 原虫病研究センター 准教授

2018年- 現職

自己紹介

原虫とは単細胞の真核生物であり、その中には宿主に感染して病気を引き起こすものも存在します。私は宿主を支配する病原性原虫に着目し、その感染が中枢神経系や妊娠にどのような影響を与えるのかの謎に迫る研究を進めています。原虫病研究はその他のライフサイエンス研究に比べて研究が遅れていますが、診断方法や治療法、ワクチンなど研究成果を社会に展開していける可能性が多く残されています。世界中のヒトや家畜の原虫感染をコントロールすることで、社会貢献に繋げたいと考えています。

写真1

写真2

備考

連絡先

電話番号

0155-49-5886FAX番号

0155-49-5643メールアドレス

nisikawa@obihiro.ac.jp居室

居室のある建物

総合研究棟4号館部屋番号

110号室部屋番号をウェブサイトに掲載希望

いいえ学部(ユニット)

所属ユニット

獣医学ユニット大学院(専攻・コース)

所属専攻・コース(その1)

獣医学専攻所属専攻・コース(その2)

畜産科学専攻/動物医科学コース所属・担当

所属(その1)

原虫病研究センター/創薬研究部門/先端治療学分野所属(その2)

グローバルアグロメディシン研究センター/獣医学研究部門リンク

研究室(名称)

西川研究室研究室(ウェブサイトURL)

https://sites.google.com/site/nishihdlab/Researchmap

https://researchmap.jp/read0136808研究業績・特許(J-GLOBAL)

https://researchmap.jp/read0136808その他のリンク(その1)

研究シーズ : https://www.obihiro.ac.jp/facility/crcenter/seeds/287その他のリンク(その2)

帯広畜産大学で自分のやりたい研究を見つけよう! : https://www.obihiro.ac.jp/find-research/category/health研究紹介

My Dream

宿主を支配する寄生虫の実態に迫る研究テーマ

病原性原虫の感染により引き起こされる様々な病気の発症メカニズムをミクロ及びマクロな視点で解析し、ワクチン開発と創薬につなげる基礎研究を展開する。研究分野

免疫学, 感染症学, 寄生虫学, 生化学, 細胞生物学, 分子生物学, 獣医学キーワード

寄生虫, 原虫, ワクチン, 診断薬, 治療薬, 中枢神経, 繁殖, 病態研究紹介

病原性原虫の制圧には、基礎研究と応用研究の融合が必要です。つまり、原虫が感染して病気が発症するメカニズムを理解、現実的な治療・予防戦略を開発し、現場での問題点の把握や有効性を評価することのできる体系的なアプローチが重要となります。そのため当研究室では下記研究を実施しています。

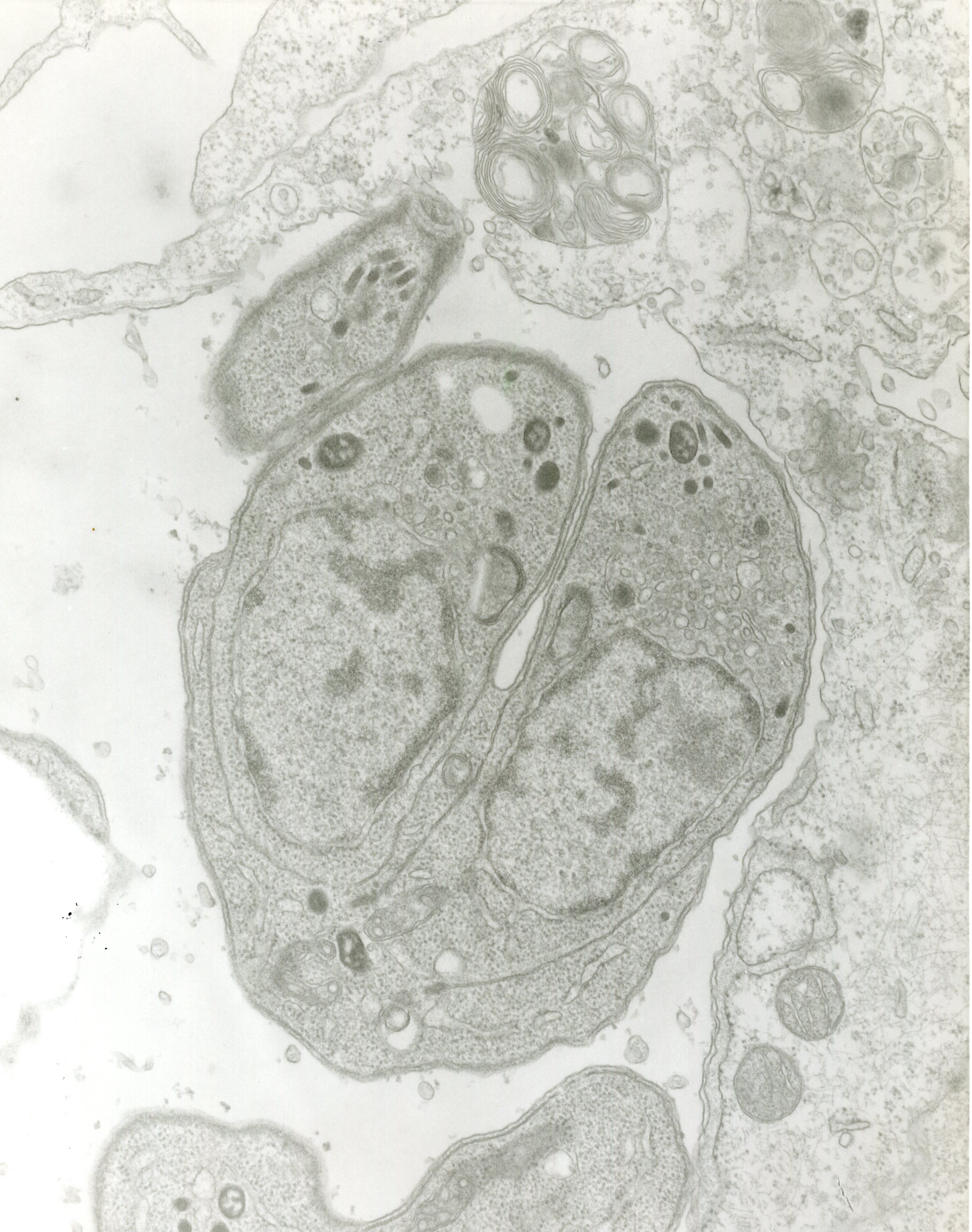

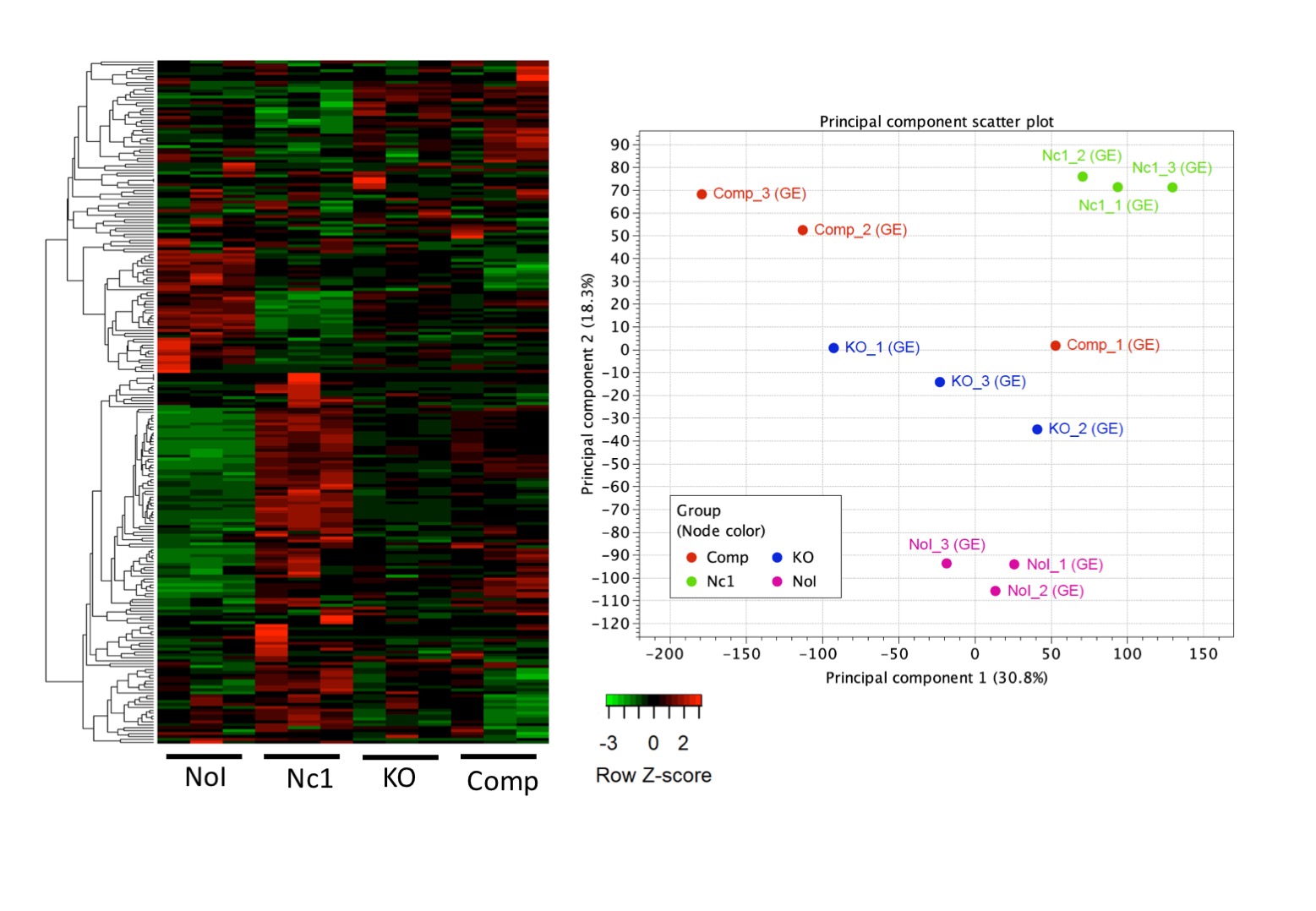

- 原虫の宿主細胞改変メカニズムの解明

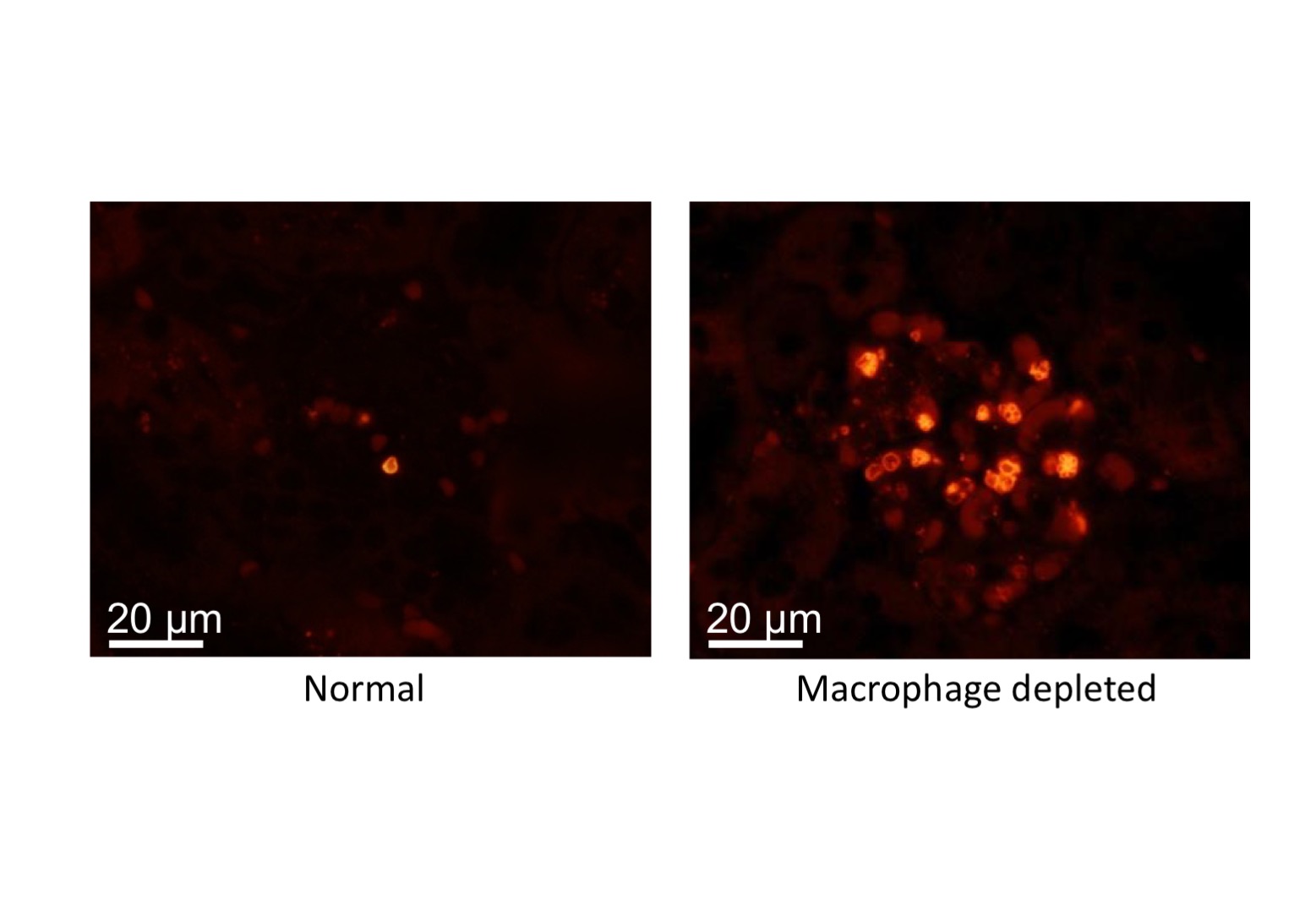

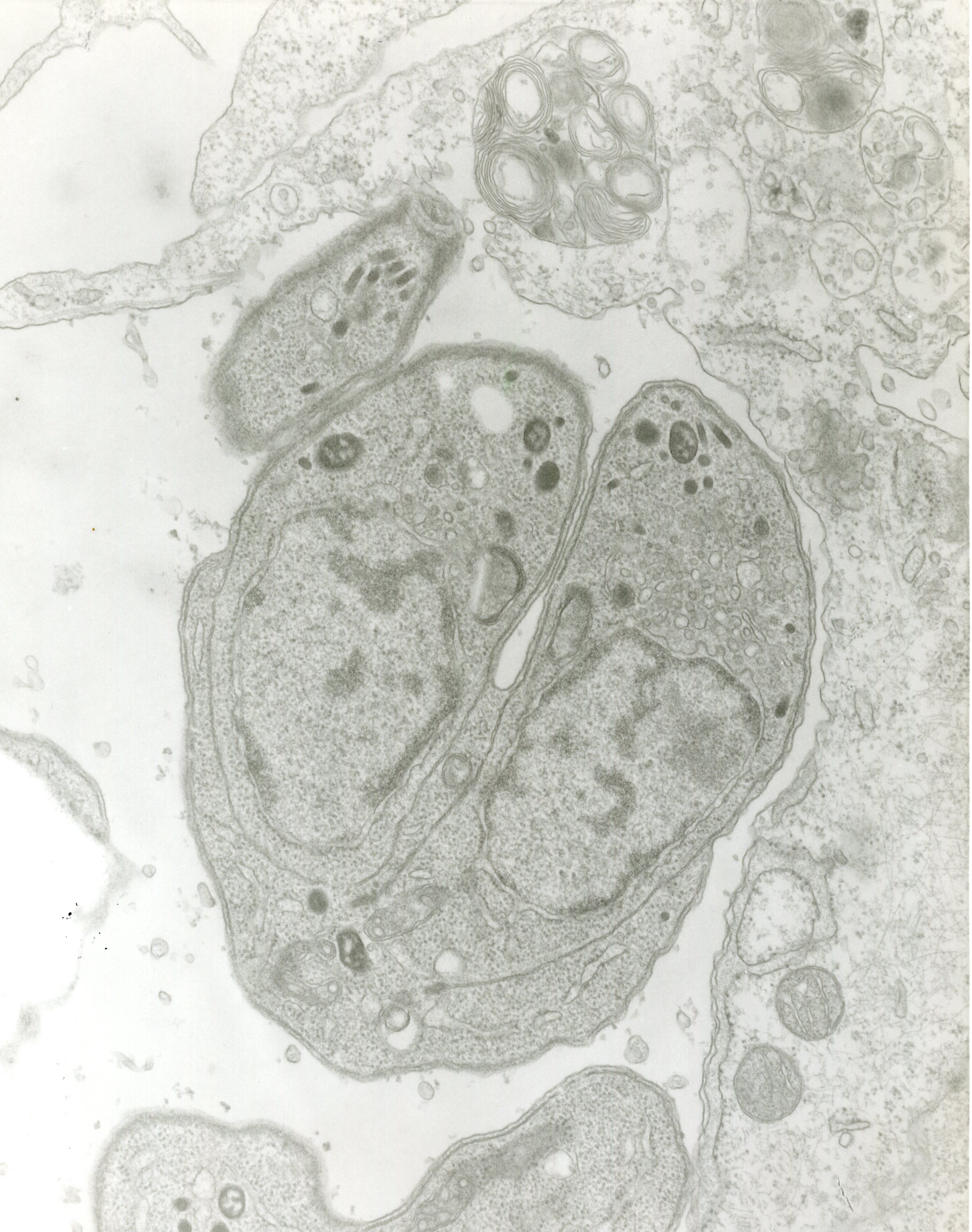

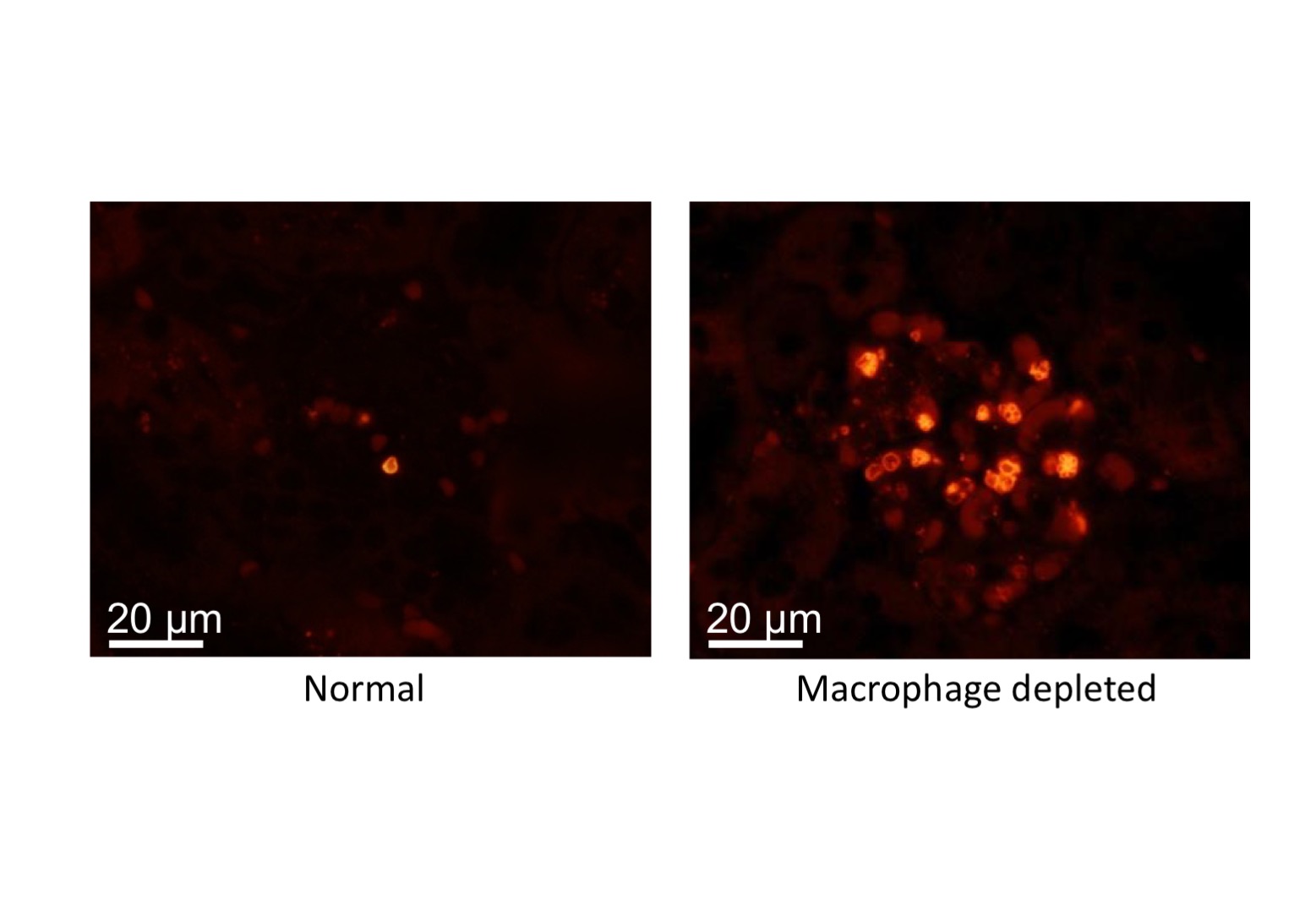

宿主細胞寄生性の原虫は、宿主の増殖メカニズムを巧みに利用することにより生存する事が可能です。例えば、トキソプラズマやネオスポラは様々な有核哺乳動物細胞に能動的に侵入し、宿主の免疫機構からの逃避と宿主細胞から栄養物質の強奪を行うために寄生胞を形成します。私たちは原虫の持つこれら宿主細胞改変メカニズムに着目し、原虫由来の責任因子の同定を進めています。 - 原虫病発症メカニズムの解明

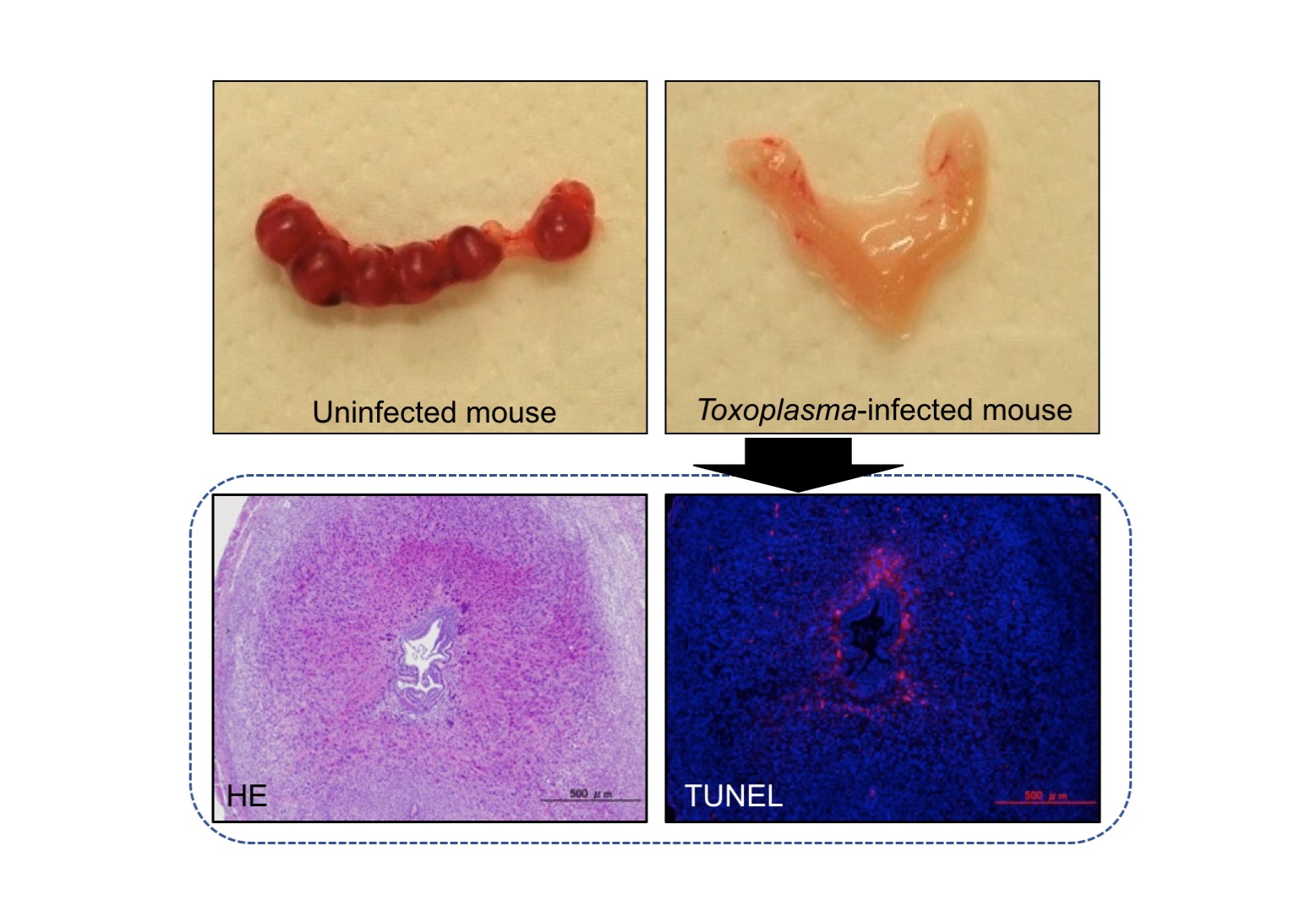

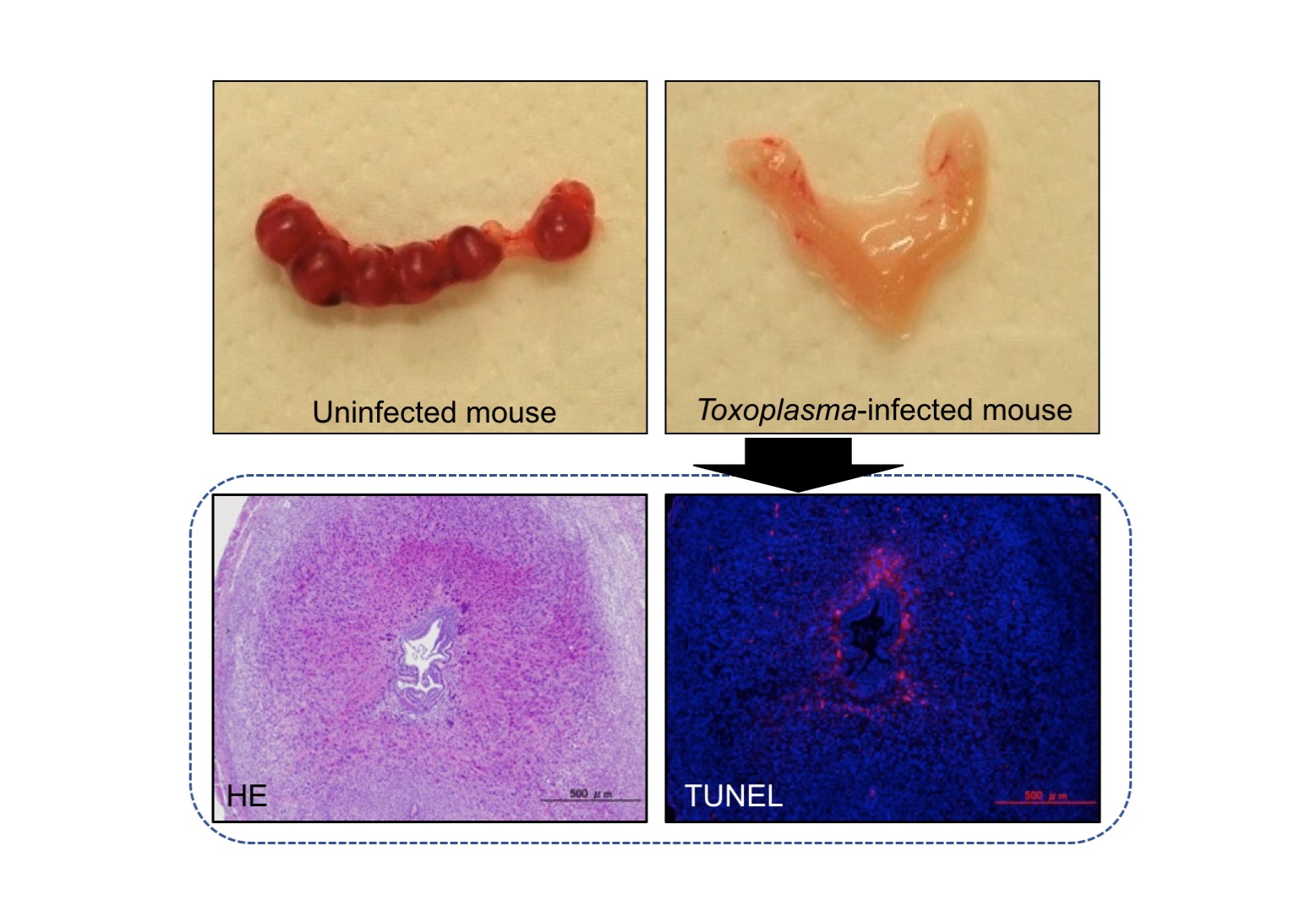

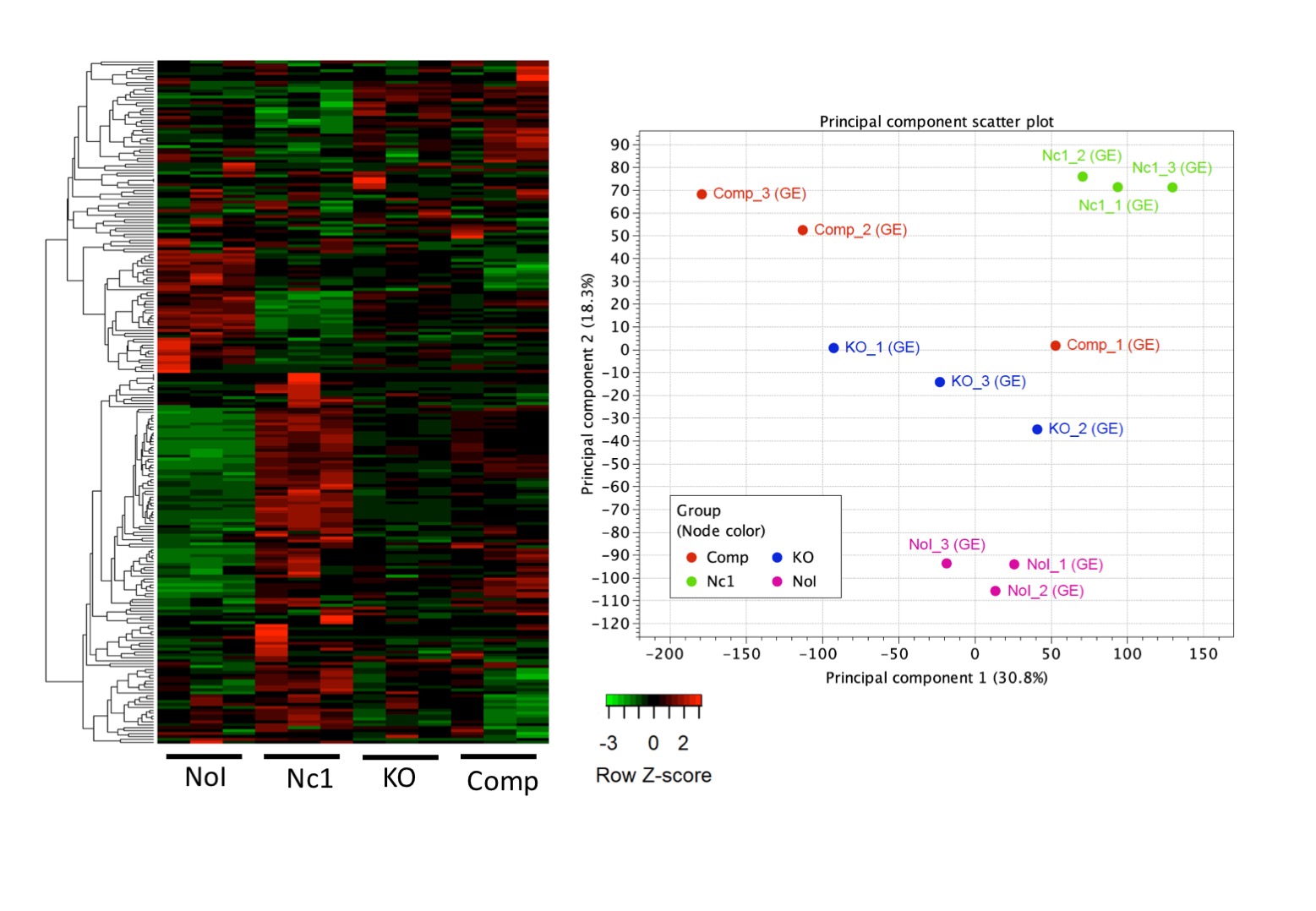

病原性原虫は宿主に感染すると様々な病気を引き起こします。例えば、マラリア原虫は重度の貧血、トキソプラズマとネオスポラは流産や神経症状、クリプトスポリジウムは下痢症が代表的な疾患です。私たちはこれら病気の発症メカニズムを解明するために実験モデルマウスや自然宿主動物を対象にした病態解析を進めています。(1)で明らかになった原虫因子については遺伝子編集技術を用いた遺伝子欠損原虫株を作製し、上記実験モデルマウスで検証実験を進めています。 - 原虫病をコントロールするワクチン開発と創薬

細胞内原虫を殺滅するためには通常のワクチンで誘導される抗体では不十分であり、感染細胞を破壊するT細胞の誘導が必要です。私たちは、ワクチン抗原を封入した多機能性リポソームを作製することでT細胞誘導型ワクチンの開発を進めています。また、抗原虫病薬の開発を目指し、世界各地の天然生物資源や化合物ライブラリーを使って薬剤スクリーニングを行なっています。 - 社会実装可能な感染症診断システムの開発

フィールドでの診断・疫学調査に適応可能な診断システムの開発を進めています。現場(農場、臨床獣医師、家畜保険衛生所)と連携し、社会実装可能な感染症診断システムを現場へ提供することで、日本や途上国の原虫感染状況の把握と、対策提言を行っています。

研究紹介画像(その1)

研究紹介画像(その2)

研究紹介画像(その3)

研究紹介画像(その4)

研究紹介画像(その5)

研究紹介画像(その6)

【改良後】現在取り組んでいる研究テーマ一覧

- 先天性トキソプラズマ症発症機序の解明と新規治療法の確立に向けた基盤研究

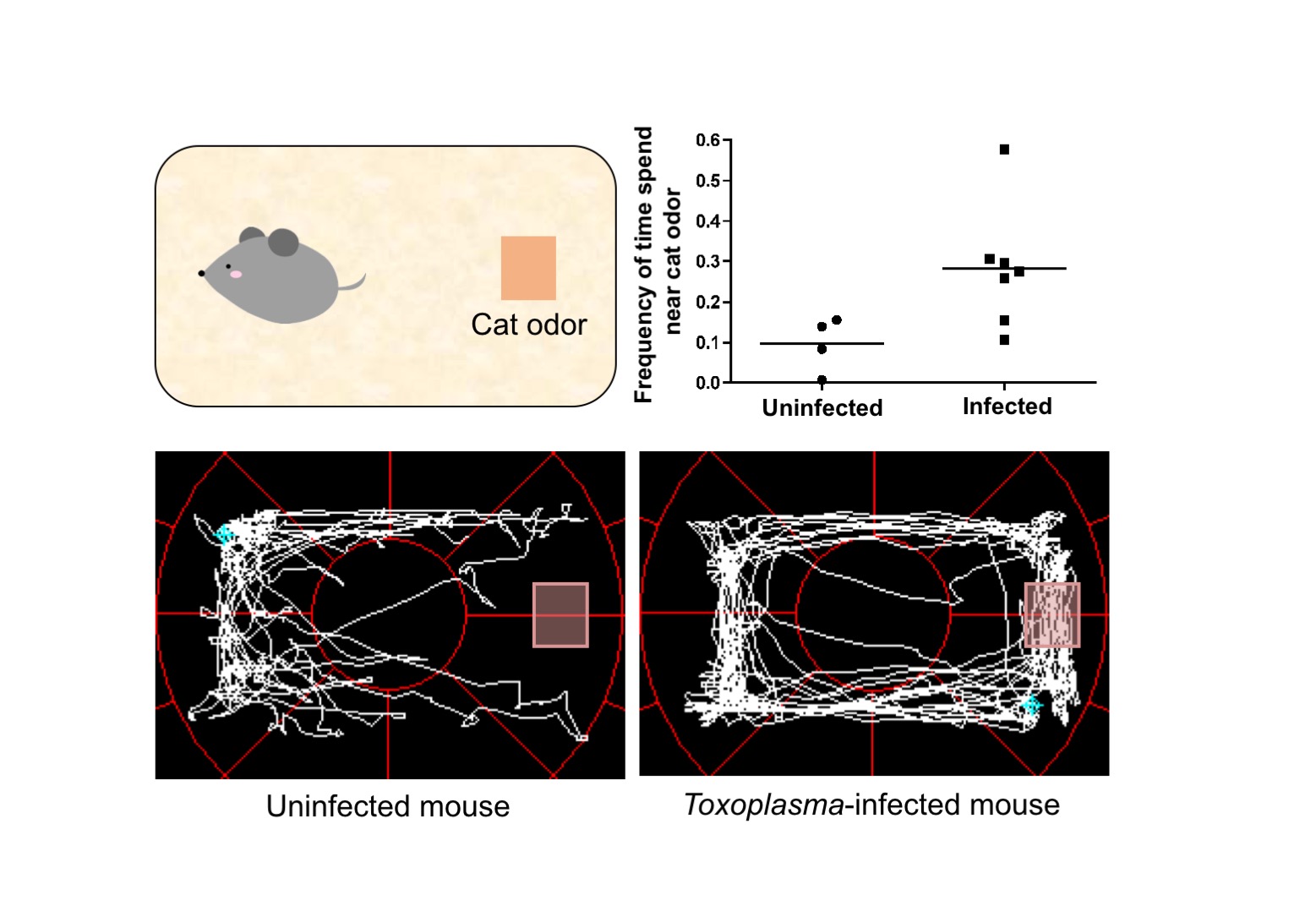

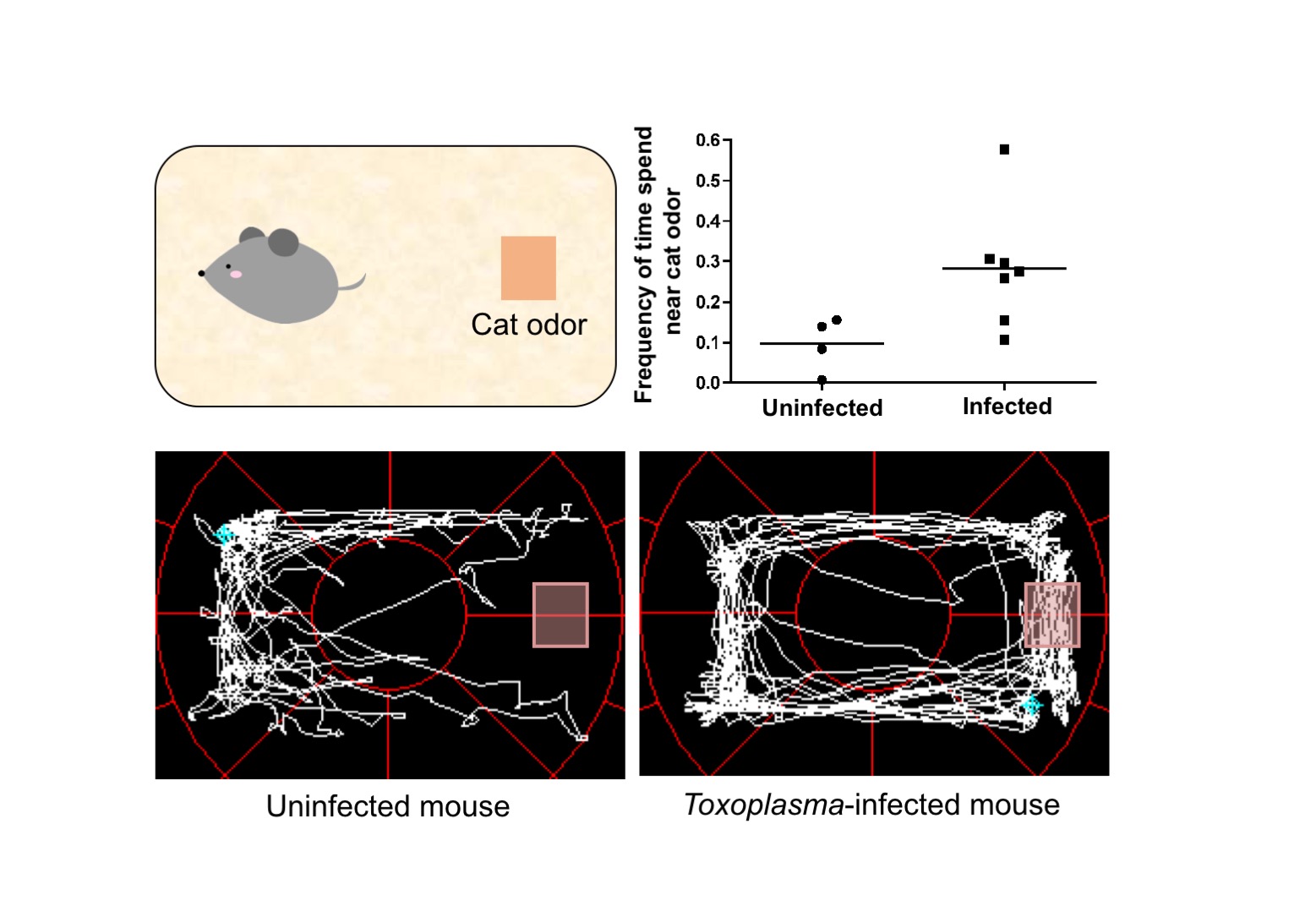

- 脳内寄生虫トキソプラズマの感染による記憶改変メカニズムの解明

- 宿主中枢神経系を支配するトキソプラズマ由来ブレインマニピュレーターの解明

- トキソプラズマ感染による宿主ハイジャック機構の解明

- ネオスポラ病原性因子の同定とワクチン開発への応用

- 家畜病原性原虫ネオスポラの感染による流産発症機構の解明

- ネオスポラ感染に対する社会実装可能な診断方法の開発

- ウシ腸内細菌叢のメタゲノム解析によるクリプトスポリジウム症の制御方法に関する研究

- 食肉家畜における原虫感染症の血清診断法の開発と血清疫学的研究

- 東南アジアの人獣共通原虫感染症に対する制圧方法に関する開発基盤研究

【改良前】現在取り組んでいる研究テーマ一覧

- 先天性トキソプラズマ症発症機序の解明と新規治療法の確立に向けた基盤研究

- 脳内寄生虫トキソプラズマの感染による記憶改変メカニズムの解明

- 宿主中枢神経系を支配するトキソプラズマ由来ブレインマニピュレーターの解明

- トキソプラズマ感染による宿主ハイジャック機構の解明

- ネオスポラ病原性因子の同定とワクチン開発への応用

- 家畜病原性原虫ネオスポラの感染による流産発症機構の解明

- ネオスポラ感染に対する社会実装可能な診断方法の開発

- ウシ腸内細菌叢のメタゲノム解析によるクリプトスポリジウム症の制御方法に関する研究

- 食肉家畜における原虫感染症の血清診断法の開発と血清疫学的研究

- 東南アジアの人獣共通原虫感染症に対する制圧方法に関する開発基盤研究

関連産業分野

医薬品, 畜産, 獣医学所属学会

日本獣医学会, 日本寄生虫学会Editor

The Journal of Protozoology Research; 2016年-現在Editorial Board

- 日本獣医寄生虫学会誌; 2014年-2017年

- The Korean Journal of Parasitology; 2018年-現在

プロジェクト

学部生向け

卒業研究として指導可能なテーマ

- 原虫の宿主細胞改変メカニズムの解明

- 原虫病発症メカニズムの解明

- 原虫病をコントロールするワクチン開発と創薬

- 社会実装可能な感染症診断システムの開発

メッセージ

卒業研究で基礎研究をしてみたい!、大学院に進みたい!、将来研究者を目指したい!と思っている学生さんは、是非私たちの研究室で研究をしましょう。はじめは教官、先輩たちの親切な指導によりある程度の基礎的な手技、手法を修得していただき、その後は学生さんのアイデア、興味をもとに研究テーマを設定していきたいと思います。楽しく実験をして、自分で設定した研究テーマを学術論文にして卒業していただくことを目標にしています。英語でのコミュニケーション能力の向上にも力を入れていきたいと考えています。興味のある学生さんは、いつでも見学に来てください。歓迎します。

スペシャルコンテンツ「ぎゅ牛〜っとちくだい」

宿主動物を操る寄生虫 : https://www.obihiro.ac.jp/gyugyutto/24103

スペシャルコンテンツ「畜大人インタビュー」

英語情報

基本情報

氏名

NISHIKAWA Yoshifumi職階

Professor学位

D.Agr.資格

学歴・職歴

2001. Department of Animal Resource Sciences, The University of TokyoAwarded the degree of Ph. D. in parasitology for a thesis

1999-2001. Research Fellow of the Japan Society for the Promotion of Science in The University of Tokyo

2001-2001. Research Fellow of the Japan Society for the Promotion of Science in National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine

2001-2003. Research Fellow of the Japan Society for the Promotion of Science in Yale University School of Medicine

2003-2005. Senior Research Biochemist in Toray Industries, Inc., New Frontiers Research Laboratories.

2005-2018. Associate Professor in National Research Center for Protozoan Diseases,Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine

2018-present. Professor in National Research Center for Protozoan Disease,Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine

自己紹介

Protozoa are unicellular eukaryotes, and some of them cause diseases by infecting hosts. I focus on pathogenic protozoa that control their hosts, and I research ways of solving the mystery of how the infections affect the central nervous system and pregnancy. Although protozoan research may lag behind other life-science studies, the development of diagnostic methods, therapies and vaccines promises to be of great benefit of society. I want to contribute to society by controlling protozoan infections in humans and in food-producing animals worldwide.

備考

居室

居室のある建物

General Research Building 4部屋番号

110部屋番号をウェブサイトに掲載希望

No学部(ユニット)

所属ユニット

Veterinary Medicine Program大学院(専攻・コース)

所属専攻・コース(その1)

Doctoral Program of Veterinary Science所属専攻・コース(その2)

Doctoral and Master's Program of Animal Science and Agriculture/Veterinary Life Science所属・担当

所属(その1)

National Research Center for Protozoan Diseases/Department of Drug Discovery and Development/Research Unit for Innovative Medicine所属(その2)

Research Center for Global Agromedicine/Department of Veterinary Medicineリンク

研究室(名称)

Nishikawa Lab研究室(ウェブサイトURL)

https://sites.google.com/site/nishihdlab/Researchmap

https://researchmap.jp/read0136808研究業績・特許(J-GLOBAL)

https://researchmap.jp/read0136808研究紹介

My Dream

Study of host-manipulation mechanism by parasites研究テーマ

Studies on mechanism of disease onset caused by infection with pathogenic protozoan parasites based on micro and macro-viewpoints for development of basic research about vaccine and drug discovery研究分野

Immunology, Infectious Disease, Parasitology, Biochemistry, Cell Biology, Molecular Biology, Veterinay Medicineキーワード

Parasite, Protozoa, Vaccine, Diagnosis, Medicine, Central Nervous System, Reproduction, Pathogenesity研究紹介

To control the pathogenic protozoan parasites, interaction between basic and applied research are required. Systematic approaches to understand disease onset mechanism of protozoan infection, develop realistic methods of treatment and prevention, grasp problems, and evaluate the efficacy in the field are needed. Our laboratory is conducting the following research.

- Studies on how protozoan parasites manipulate host cells

Intracellular protozoan parasites can survive by exploiting the growth mechanisms of the host cells. For example, Toxoplasma and Neospora species actively invade nucleated mammalian cells and form parasitophorous vacuoles to evade the host immune system and appropriate host nutrients. We focus on the mechanisms of such manipulation and discover the parasite factors. - Study on the mechanisms of onset for protozoan diseases

Infection by protozoan parasites causes numerous diseases in host animals. Major examples are severe anemia from malaria, abortion and neurological disease from Toxoplasma and Neospora species, and diarrhea from Cryptosporidium. To understand the mechanism of onset for protozoan diseases, we perform pathologic analyses on experimental mice and natural host animals. We generate gene-disrupted parasites for the parasite factors mentioned above based on gene editing technologies and perform verification experiments using experimental mice. - The development of vaccines and drugs for the control of protozoan diseases

Eradicating intracellular protozoan parasites requires the induction of T cells, which can disrupt the infected cells, because antibody production induced by conventional vaccines is ineffective at killing intracellular parasites. We develop T cell induction vaccines based on vaccines that utilize antigens entrapped in multi-functional liposomes. In addition, we screen candidate drugs by using libraries of natural biological resources and chemicals from around the world in order to discover anti-protozoan drugs. - The development of practical diagnostic systems for protozoan infectious diseases

We develop practical systems for diagnosing protozoan infectious diseases in the field. We survey the prevalence of protozoan infections in Japan and developing countries and prepare specific recommendations by providing practical diagnostic systems for use in the field.

研究紹介画像(その1)

研究紹介画像(その2)

研究紹介画像(その3)

研究紹介画像(その4)

研究紹介画像(その5)

研究紹介画像(その6)

現在取り組んでいる研究テーマ一覧

- Study on onset mechanism of congenital toxoplasmosis for the development of novel therapy

- Study of memory-manipulate mechanism by infection with brain parasite, Toxoplasma gondii

- Study on brain manipulator of Toxoplasma gondii which can control central nervous system

- Study on host- hijacking mechanism of Toxoplasma infection

- Discovery of virulence factor of Neospora caninum and its application for vaccine development

- Study of abortion mechanism by infection with pathogenic protozoan oparasite in livestock, Neospora caninum

- Development of practical diagnostic method for Neospora caninum infection

- Study on control of cryptosporidiosis by metagenomics of bovine intestinal flora

- Development of serodiagnosis system for protozoan parasite infection in food animals and its seroepidemiological study

- Study on comprehensive control strategy against zoonotic protozoan diseases in Southeast Asia

関連産業分野

所属学会

Editor

Editorial Board