日本語情報

基本情報

氏名

平田 昌弘氏名よみがな(教員一覧並び順決定時のみ利用)

ひらたまさひろ職階

教授学位

博士(農学)資格

学歴・職歴

1991年 東北大学 農学部畜産学 卒業1993年 東京大学 大学院農学系研究科応用動物科学専攻 修士課程修了

1993-1996年 青年海外協力隊員(職種:生態調査)

1998年 京都大学 大学院農学研究科熱帯農学専攻 博士課程研究指導認定

1999-2000年 京都大学 大学院農学研究科応用生物科学専攻 研修員

200-2003年 京都大学東南アジア研究センター 日本学術振興会特別研究員

2003-2004年 京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻 教務補佐員

2004-2005年 帯広畜産大学畜産科学科 助教授

2006-2017年 帯広畜産大学畜産科学科 准教授

2018年- 現職

自己紹介

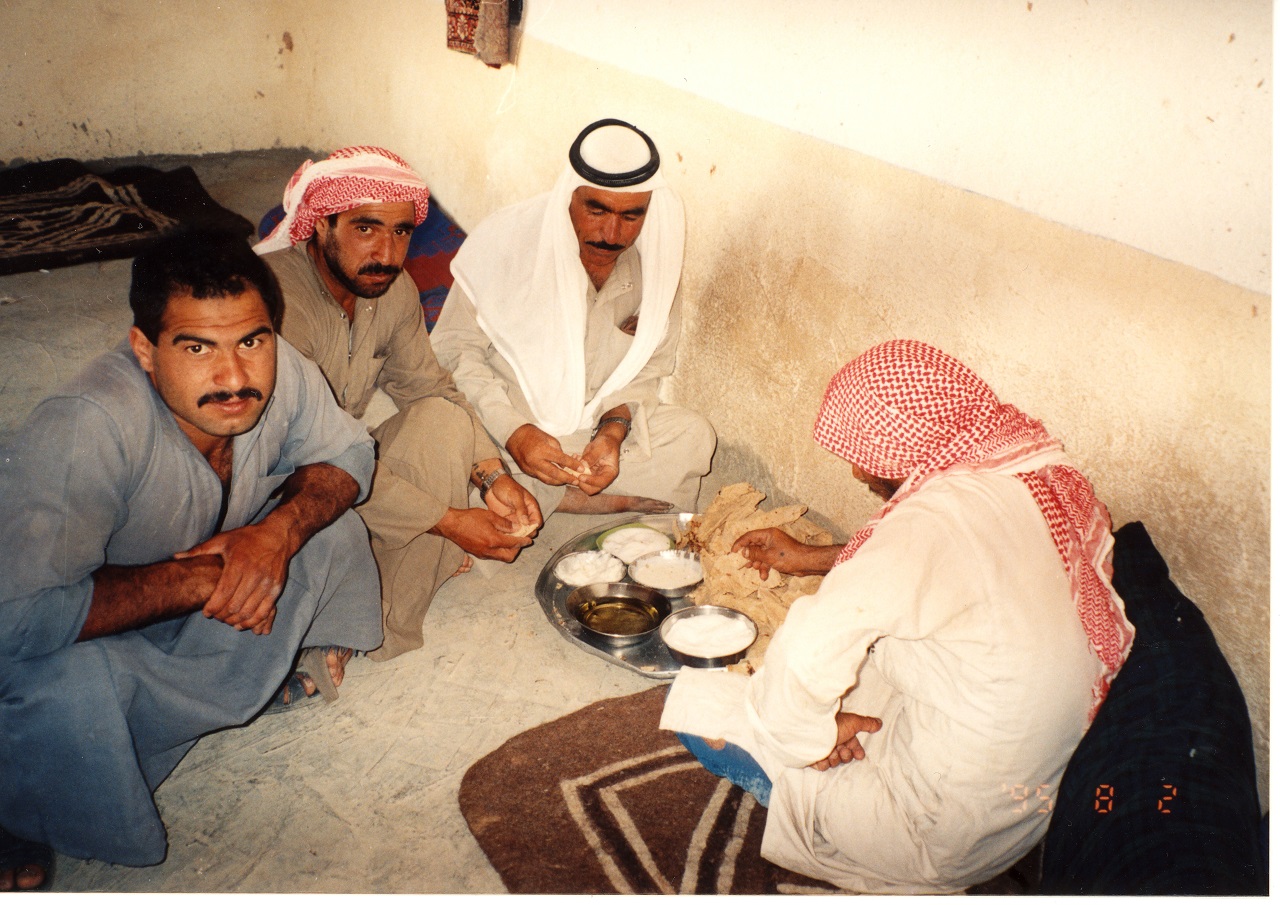

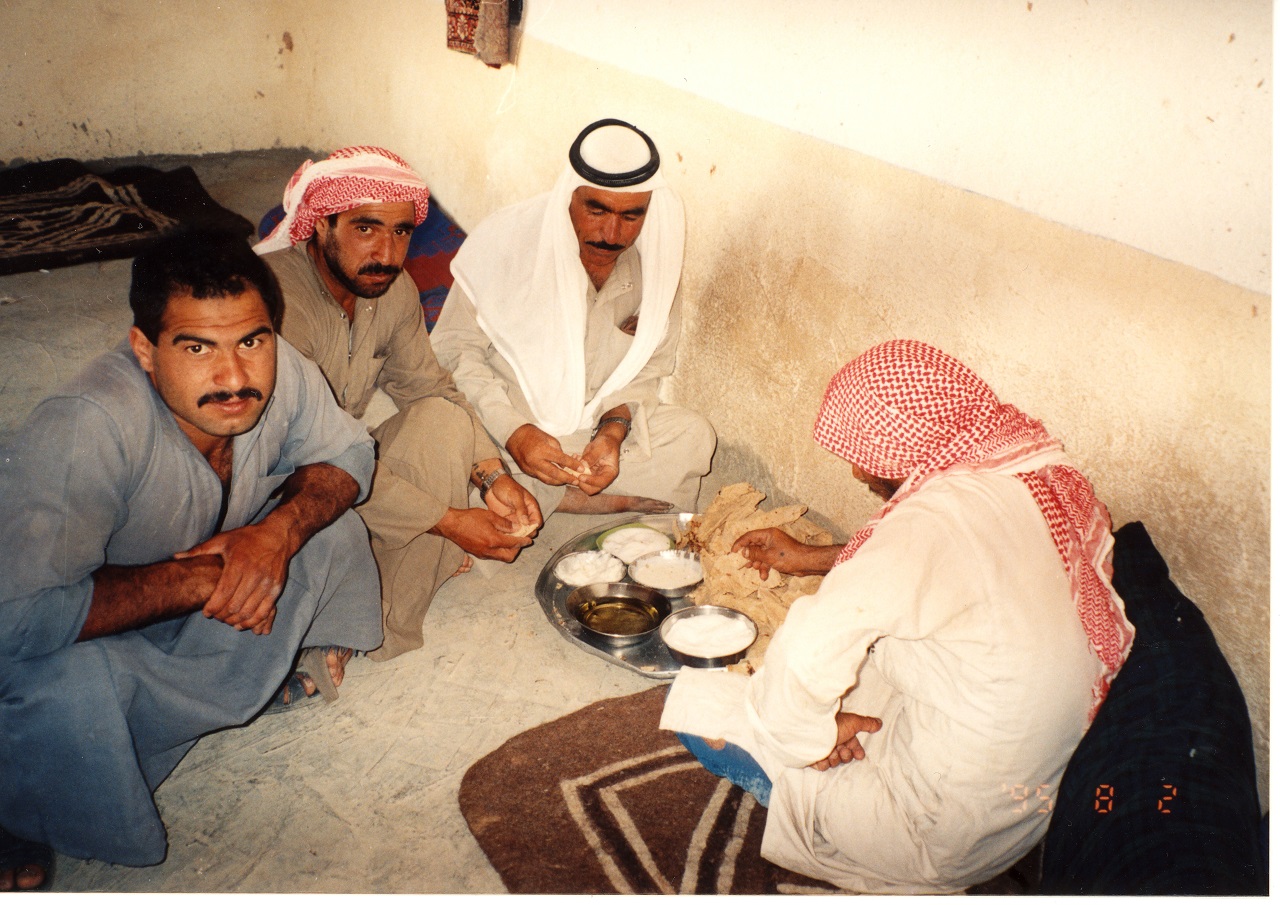

福井県出身です。小さい頃は、野原や山で暗くなるまで遊び、部活動(テニス)にあけくれていました。大学院時代に休学し、青年海外協力隊に参加しシリアへ。そこで砂漠の中でも生き抜く遊牧民の逞しさに出会いました。牧畜民は、家畜を飼う民だのに、家畜には手を出さず(屠殺せず)、ミルクを搾って家畜と共存しながら生き抜いていました。調査研究が楽しく感じた瞬間です。人生は出会いで決まる。以後、乳文化と牧畜民を求め、世界中を訪ね歩いています。趣味は見知らぬ地を訪ね歩く海外旅行。趣味がそのまま実益(調査研究)となりました。

写真1

写真2

備考

連絡先

電話番号

0155-49-5485FAX番号

0155-49-5593メールアドレス

masa@obihiro.ac.jp居室

居室のある建物

総合研究棟1号館部屋番号

S3106-4部屋番号をウェブサイトに掲載希望

はい学部(ユニット)

大学院(専攻・コース)

所属専攻・コース(その1)

畜産科学専攻/植物生産科学コース所属専攻・コース(その2)

畜産科学専攻博士後期課程所属・担当

所属

研究域/人間科学研究部門/自然科学・体育学分野/自然科学・体育学系リンク

研究室(名称)

平田昌弘研究室(牧畜生態学研究室)研究室(ウェブサイトURL)

Researchmap

https://researchmap.jp/read0069954/研究業績・特許(J-GLOBAL)

https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=200901090172738254#%7B%22category%22%3A%220%22%2C%22keyword%22%3A%22%E5%B9%B3%E7%94%B0%E6%98%8C%E5%BC%98%22%7Dその他のリンク(その1)

研究シーズ : https://www.obihiro.ac.jp/facility/crcenter/seeds/462その他のリンク(その2)

帯広畜産大学で自分のやりたい研究を見つけよう! : https://www.obihiro.ac.jp/find-research/category/industry#tab:1-3研究紹介

My Dream

世界の牧畜と乳文化を理解する研究テーマ

1)アフロ・ユーラシア大陸における乳文化論2)日本の乳文化論

3)人類の生業史に果たした乳文化の意義の解明

4)乾燥地帯での牧畜の家畜群管理技術と生業の研究

5)酪農を中心とした地域創生

6)帯広の森での森林生態と森林復元

研究分野

文化人類学, 牧野生態学キーワード

乳・乳製品, 乳加工技術, 牧畜, 生態, 乾燥地, アフロ・ユーラシア大陸, 文化伝播・変遷, 起源と伝播研究紹介

アフロ・ユーラシア大陸の乳文化と牧畜について研究しています。これまでに25年間、一貫して乳文化と牧畜を追い求めて世界各地で調査研究してきました。

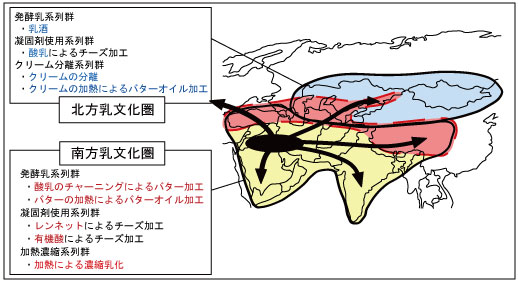

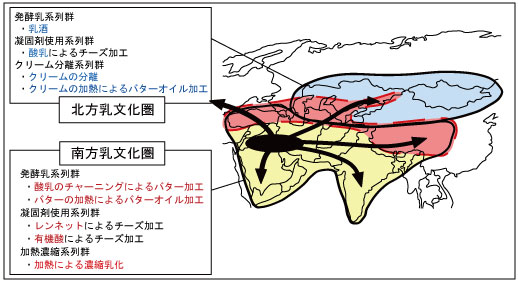

乳文化研究では、世界各地を訪ね、現地の人々の乳加工技術や乳製品利用について調査し、主に地域の生態環境と関連させながら、その特徴や発達過程を分析しています。各地域の事例研究を長年にわたって丁寧に積み重ねた結果、仮説「乳文化の一元二極化論」に至りました。この仮説は、「搾乳は西アジアに起原し、乳加工技術が西アジア型乳酸発酵系列群の技術(生乳の酸乳化、酸乳からのバター・バターオイルや非熟成乾燥チーズへの加工)まで発達した段階で、西アジアから乳文化と家畜・ヒトがセットになりユーラシア大陸周辺に伝播していき、北方乳文化圏と南方乳文化圏に特徴的に発達しいった」という、人類の乳文化の歴史を推論したものです。

日本においても乳文化研究を展開し、古文書を読み解き、古代日本の乳製品を再現実験しています。コメ中心に発達してきた日本においては、乳に依存せずに食文化が発達してきました。外来文化として、乳文化は日本に伝播し、日本料理とどのように融合しているかについても研究しています。

これらの世界や日本についての乳文化に関する研究成果を、新しい商品開発、より良い暮らしを営むための社会構造の提案などに活かした応用研究を進めています。

牧畜研究では、乾燥地という厳しい生態環境の中で、いかに人々が暮らしているかについて調査研究しています。つまり、どのような家畜をどのように飼養しているか、放牧地をどこでどのように利用しているか、家畜群をどのように管理しているか、畜産物(乳・肉・血)に食料のどれだけを依存しているかなどを調べています。また、家畜は畜産物として食料を供給するだけでなく、堆肥供給源、広域流通のための運搬力、毛や皮革を衣料や住居に用いる生活物資供給源、戦略のための機動力、交換材、宗教儀礼のためのオブジェとしても応用されています。乾燥地の家畜に由来する生態資源は、人類社会に深い恩恵をもたらし、社会システムを形成してきたといえます。このように乾燥地で生き抜く牧畜民の生業や社会の構造を文化人類学的に調査研究し、牧畜の総合的理解を進めています。

近年では、北海道十勝の足寄町で、酪農を中心に地域創生の課題にも取り組んでいます。酪農を通じた人と人との繋がり、酪農を通じた中山間地における地域活性化の可能性について、酪農家、関係団体と一緒に、実践的に調査研究しています。

更に、造成森林「帯広の森」を対象に、植物種多様性、在来植物の侵入・定着、森と人々との関わりについても調査研究を進めています。

研究紹介画像(その1)

研究紹介画像(その2)

研究紹介画像(その3)

研究紹介画像(その4)

研究紹介画像(その5)

研究紹介画像(その6)

【改良後】現在取り組んでいる研究テーマ一覧

- アフロ・ユーラシア大陸の乳加工技術と家畜群管理技術に関する研究

- ヨーロッパの熟成チーズ発達史に関する研究

- 牧畜論モデルの構築

- 古代日本の乳製品の再現

- 日本における乳文化の伝播・変容についての研究

- 日本料理と乳・乳製品の融合・混在についての研究

- 人類の生業史に果たした乳文化の意義の解明

- チベット系アムド牧畜民の生業研究と牧畜文化辞書編纂

- エチオピア北部ティグライ州における牧畜研究と環境保全

- 北海道足寄町における放牧酪農を中心とした地域創生

- 造成森林「帯広の森」での森林生態と森林復元に関する研究

【改良前】現在取り組んでいる研究テーマ一覧

- アフロ・ユーラシア大陸の乳加工技術と家畜群管理技術に関する研究

- ヨーロッパの熟成チーズ発達史に関する研究

- 牧畜論モデルの構築

- 古代日本の乳製品の再現

- 日本における乳文化の伝播・変容についての研究

- 日本料理と乳・乳製品の融合・混在についての研究

- 人類の生業史に果たした乳文化の意義の解明

- チベット系アムド牧畜民の生業研究と牧畜文化辞書編纂

- エチオピア北部ティグライ州における牧畜研究と環境保全

- 造成森林「帯広の森」での森林生態と森林復元に関する研究

関連産業分野

畜産, 食育, 食品開発, 地域開発・地域活性化所属学会

日本文化人類学会、北海道民族学会、日本酪農科学会、酪農乳業史研究会、日本沙漠学会、日本草地学会、日本西アジア考古学会、日本畜産学会、日本家政学会食文化研究部会Editor

Editorial Board

- 沙漠研究;2006-現在

- 北海道民族学;2009-現在

プロジェクト

学部生向け

卒業研究として指導可能なテーマ

- 世界の乳文化論

- 日本の乳文化論

- 乾燥地帯での牧畜の家畜群管理技術と生業の研究

- 北海道足寄町における放牧酪農を中心とした地域創生

- 帯広の森での森林生態と森林復元

- 学生がやりたいと思う研究テーマ(可能な範囲で)

メッセージ

家畜を飼う世界の様々な人たちに出会いたい人,世界の様々な草地や自然環境に触れたい人,いらっしゃい! えっと驚く家畜・草地管理技術とその知恵の深さに出会えるよ。そして,ミルクが好きな人,ミルク研究を多いに楽しもうじゃありませんか!

帯広畜産大学のすぐ近くに広がる帯広の森。1970年代からの農耕地の造成活動により、すっかり森らしくなりました。そんな帯広の森で、植物種多様性や在来種の自然侵入・定着についても研究しています。植物探査、生態調査、植物を観察したり野生の花を見たりが好きな人、いらっしゃい。一緒にフィールドに出かけて、森を楽しみましょう。

スペシャルコンテンツ「ぎゅ牛〜っとちくだい」

スペシャルコンテンツ「畜大人インタビュー」

英語情報

基本情報

氏名

HIRATA Masahiro職階

Professor学位

Ph.D. Agr.資格

学歴・職歴

1991: Graduate Department of agriculture, Tohoku Uniersity1993 Complete Master course of Department of agriculture, University of Tokyo

1993-1996: Japan overses cooporation volunteer (ecological survey)

1998: Complete Doctor course of Departemnt of agriculture, Kyoto University

1999-2000: Researcher, Departemnt of agriculture, Kyoto University

2000-2003: Ph.D fellow, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto Univrsity

2003-2004: Researcher, Departemnt of agriculture, Kyoto University

2043-2017: Associate Professor, Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine

2018-present: Professor, Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine

自己紹介

I was born in Fukui Prefecture. As a child, I played in the fields and mountains until dark and spent a lot of time in club activities (tennis). I took a leave of absence when I was in graduate school and went to Syria as a Japan Overseas Cooperation volunteer. There I encountered the resilience of nomads who survive in the desert. Herders were living with animals, milking them instead of killing them. It was a moment when I felt the joy of research. Life depends on encounters. Since then, I've traveled around the world looking for milk culture and herders. My hobby is overseas travel to unknown places. It's brought me profit and pleasure from research.

備考

居室

居室のある建物

General Research Building 1部屋番号

S3106-4部屋番号をウェブサイトに掲載希望

Yes学部(ユニット)

大学院(専攻・コース)

所属専攻・コース(その1)

Doctoral and Master's Program of Animal Science and Agriculture/Plant Production Science所属専攻・コース(その2)

畜産科学専攻博士後期課程所属・担当

所属

Research Department/Department of Human Sciences/Division of Natural Sciences and Physical Education/Section of Natural Sciences and Physical Educationリンク

研究室(名称)

Laboratory of M. Hirata (Pastoral subsistence)研究室(ウェブサイトURL)

Researchmap

https://researchmap.jp/read0069954/?lang=english研究業績・特許(J-GLOBAL)

研究紹介

My Dream

Total understanding of milk cultura and pasotaralism in the workd研究テーマ

1)Study of milk culture in the Afro-urasian Continent2)Study of milk culture in Japan

3)Elucidation of the significance of milk culture in the human history

4)Study of flock management and subsistence of pastoralists in arid areas

5)Regional revitalization through dairy farming

6)Study of forest ecology and forest restoration in the urban park "Obihiro no Mori"

研究分野

Cultural anthropology, Rangeland ecologyキーワード

Milk and milk products, Milk processing technique, Pastoralism, Ecology, Arid area, Afro-eurasian Coninent, Cultural diffusion and transition, Origin and diffusion研究紹介

I study milk culture and livestock farming in Africa and Eurasia. I've conducted research in various parts of the world, focusing consistently on milk culture and livestock farming for the past 25 years.

In my milk culture research, I've traveled around the world and studied local people's milk processing techniques and use of dairy products, and I've analyzed their characteristics and development process by relating them mainly with the regional ecological environment. As a result of carefully accumulating case studies of different regions for many years, I finally formed the hypothesis of “the monogenesis-bipolarization of milk culture.” This hypothesis is based on the inference of the history of milk culture of the mankind that “milking has its origin in West Asia and, when milk processing technology had evolved to technologies of the West Asian-style lactic acid fermentation series group (fermentation of raw milk into sour milk, processing of butter, butter oil and unmatured dry cheese), milk culture, farm animals and people travelled to Eurasia and developed in the northern and southern milk culture zones in a characteristic manner.”

I've also conducted milk culture research in Japan. I've read old documents and conducted experiments to recreate ancient Japanese dairy products. In Japan, which has developed with a focus on rice, the food culture has developed without depending on milk. Given that milk culture propagated to Japan as a foreign culture, I also study how it has blended with Japanese cuisine.

I'm pursuing applied research to make use of these research results on global and Japanese milk culture in the development of new products and in suggesting a social structure that affords better living conditions.

In pastoral research, I study how people live in the severe ecological environment of dry land. In other words, I study what kinds of animals they keep and how, where and how they use pastures, how they manage herds and how much they depend on livestock (milk, meat and blood) for sustenance. Not only do animals provide food, but they're also sources of manure, means of transport for wide-area distribution, sources of everyday goods for clothing and housing using fur and skin, exchange materials and objects for religious rituals. Ecological resources of animal origin in dry areas have given significant benefits to human societies and have contributed to the formation of social systems. In this way, I study the livelihood and social structures of herders living on dry land from the viewpoint of cultural anthropology and I promote a general understanding of livestock farming.

In recent years, I also research on regional revitalization issues through dairy farming in Ashoro-cho, Tokachi, Hokkaido. With dairy farmers and related organizations, I am conducting practical research into the relationship between related people through dairy farming and the possibility of regional revitalization in mountainous areas through dairy farming.

Further, I've been studying the diversity of plant species, the invasion and settlement of native plants, and the relationship between forests and people at the “Obihiro no Mori” artificial forest.

研究紹介画像(その1)

研究紹介画像(その2)

研究紹介画像(その3)

研究紹介画像(その4)

研究紹介画像(その5)

研究紹介画像(その6)

現在取り組んでいる研究テーマ一覧

- Study of milk processing techniques and flock management of pastoralists in the Afro-urasian Continent

- Study of the developmental history of mature cheese in Europe

- Modeling of pastoralism

- Reproduction experiment of milk products in the ancient Japan

- Study about the diffusion and transition of milk culture into Japanese Society

- Study of the fusion and coexistence between milk products and Japanese food

- Elucidation of the significance of milk culture in the human history

- Study of Tibetan pastoralism and compilation of multimedia dictionary for their culture

- Study of pastoralism and environment conservation in Tigray region, Ethiopia

- Regional revitalization through dairy farming in Ashoro, Hokkaido

- Study of forest ecology and forest restoration in the urban park "Obihiro no Mori"

関連産業分野

Animal industry, Dietary education, Food development, Resional development and resional activation所属学会

The Japanese Society of Cultural Anthropology,Hokkaido Ethnological Society, Japanese Dairy Science Association, The Japanese Association for Arid Land Studies, Japanese Society of Grassland Science, Japanese Society for West Asian Archaeology,Japanbese Society of Animal Science, The Japan Society of Home Economics-Division of Food CultureEditor

Editorial Board

- Journal of Arid Land Studies; 2006-present

- Hokkaido Journal of Ethnology; 2009-present"