日本語情報

基本情報

氏名

中馬 いづみ氏名よみがな(教員一覧並び順決定時のみ利用)

ちゅうまいずみ職階

准教授学位

博士(農学)資格

学歴・職歴

1997年 帯広畜産大学畜産学部畜産環境科学科卒業1999年 神戸大学大学院自然科学研究科博士前期課程 生物環境制御学専攻修了

2003年 神戸大学大学院自然科学研究科博士後期課程 資源エネルギー科学専攻修了

2003-2011年 神戸大学大学院農学研究科 植物病理学研究室 研究員

2012-2018年 神戸大学自然科学系先端融合研究環重点研究部(病害虫・雑草の総合防除研究チーム)助教

2018年- 現職

自己紹介

生まれも育ちも兵庫県西宮市で、学部時代を畜大で過ごし、その後は神戸大学で学位を取り、ポスドク、教員として植物病理学の研究・教育を行ってきました。2018年4月、畜大に着任し、生物学を担当することになりました。学生のみなさんが、入学から専門分野を決めるまでの助けになるような授業を展開して行けたらと思っております。

小さな娘がおりますので、仕事時間は他の先生より短いのですが、学生たちや先生方、事務職員の方々にご理解とご協力をいただきながら、なんとかやっています。育児をしながら元気で楽しく仕事ができる職場づくりを、母校のためにやっていきたいと思います。

趣味はカメラで、散歩しながら接写レンズを使って植物(の病徴写真)を撮ると、心が癒やされます。それともうひとつ、音楽(クラリネット:B管、A管、バスクラリネット)も心の支えです。

写真1

写真2

備考

連絡先

電話番号

0155-49-5614FAX番号

0155-49-5614メールアドレス

chuma@obihiro.ac.jp居室

居室のある建物

総合研究棟I号館部屋番号

N1302-4部屋番号をウェブサイトに掲載希望

はい学部(ユニット)

大学院(専攻・コース)

所属・担当

所属

研究域/人間科学研究部門/自然科学・体育学分野/自然科学・体育学系リンク

研究室(名称)

研究室(ウェブサイトURL)

Researchmap

https://researchmap.jp/IzumiChuma研究業績・特許(J-GLOBAL)

その他のリンク(その1)

研究シーズ : https://www.obihiro.ac.jp/facility/crcenter/seeds/2329その他のリンク(その2)

帯広畜産大学で自分のやりたい研究を見つけよう! : https://www.obihiro.ac.jp/find-research/category/technology#tab:1-2研究紹介

My Dream

植物のお医者さんを育てます!研究テーマ

植物病原菌の病原性変異がどのようにして起こり、伝播していくのかを解き明かすことで、より確実な作物病害防除を実現する研究分野

植物病理学, 遺伝学, 生物学キーワード

植物病害診断, 植物のお医者さん, 作物病害, いもち病, 白さび病, 樹木病害, 菌類, カビ, 非病原力遺伝子, 染色体, 分類, 形態学, 疫学研究紹介

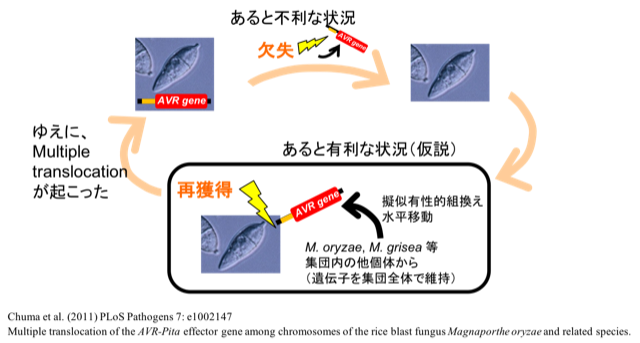

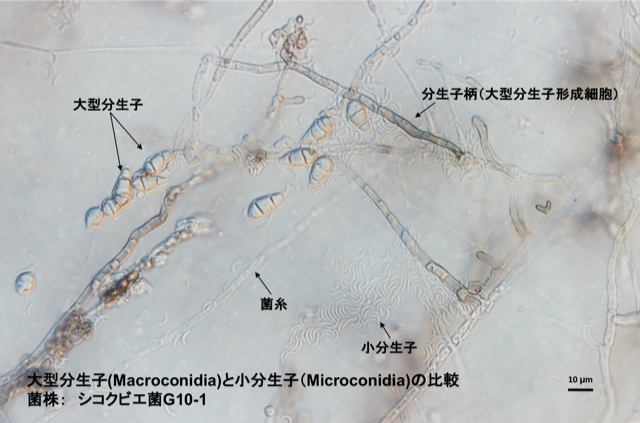

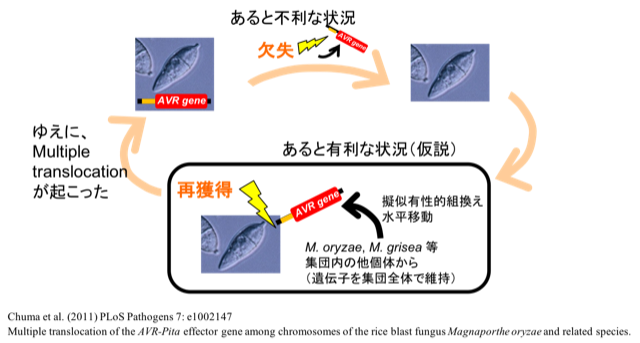

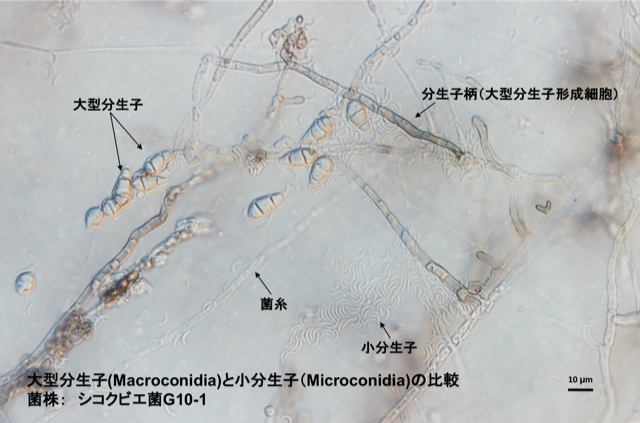

私が植物病原体の病原性変異に興味を持ち始めたのは、畜大の3年生の時でした。卒論では、トマト半身萎凋病菌をひたすらトマトカルスに接種し、病原性変異を再現するという実験に取り組みました。これがうまくいったかはさておき、この経験は、「もっと変異について知りたい!」という原動力となり、私が未だに菌の変異の研究を続けているルーツになりました。以後、神戸大学でいもち病研究をはじめましたが、「いもち病おたく」と自他共に認める病原菌好きになりました。菌の変異を知るために何をやればよいかを考え、修士課程で与えられた「イネ科植物いもち病菌の遺伝地図を作る」研究を発展させ、いもち病菌属全体の核型解析(染色体構造の違いをあぶり出す研究)を行いました(その過程で博士学位を取得しました)。その中で、いもち病菌の病原性エフェクター遺伝子が、進化の過程で染色体上をダイナミックに動き回っていたという現象を見つけました。それによって、いもち病菌が自然界で今までどのようにして宿主植物の抵抗性を回避してきたかという新しい概念を提唱することができました(図1)。いもち病菌の分類にも興味を持ち、そこから、菌そのものの生態を知ろうと、フィールドワークを始めました。国内外の水田に行き(写真1)、イネや畦畔植物からいもち病を分離し、分類学的に珍しいいもち病菌を見つけたことも何度かあります(写真2)。いもち病菌の第三の胞子とよばれる「小分生子」と出会い、菌の形態学の魅力に取り憑かれました(写真3)。これらの研究は、今も少しずつ続け、発展させていますが、やはり「病原体の変異の謎を解き明かす」ことは一番大切にしているテーマです。このように、「カビおたく」をやっていると、カビに困った人やカビ好きが集まってきて、研究の幅が広がっていきます。今は、いもち病だけではなく、アブラナ科植物の白さび病(卵菌によっておこる病害)や、沖縄県花であるデイゴのフザリウム病(写真4)の研究チームの一員として、世界を広げています。白さび病菌も、デイゴ菌も、いもち病菌と同様「なぜ今ここで病原性を発揮できるようになったのか」という不思議を秘めた生物です。病原体と宿主植物を好きでいることが、作物病害防除を実現すると信じて、日々わくわくしながら植物病理学に取り組んでいます。フィールドワークが大切という気持ちから、植物病害診断の教育(=植物のお医者さんの育成)にも力を入れたいと思っています。

研究紹介画像(その1)

研究紹介画像(その2)

研究紹介画像(その3)

研究紹介画像(その4)

研究紹介画像(その5)

【改良後】現在取り組んでいる研究テーマ一覧

(1) イネ科植物いもち病について

- いもち病菌Pyricularia spp.の病原性変異機構

- いもち病菌属全体の分類と染色体構造進化

- いもち病菌の小型分生子・完全世代の自然界における役割

- いもち病菌の疫学的研究(既知・未知のいもち病の探索と、病原菌の生態の解明)

(2) 白さび病について

- アブラナ科植物白さび病抵抗性遺伝子の探索と菌の分類学的位置の再認識

(3) デイゴ枯死について

- 沖縄県・アジアのデイゴ枯死の新規病原体Fusarium sp.の分類と病原菌の生態の解明

(4) 植物病害診断について

- 圃場等で発生した病害診断と防除方法の提案

- 四季折々の植物病害(野生植物、樹木等を含む)の探索

【改良前】現在取り組んでいる研究テーマ一覧

- (1) イネ科植物いもち病について

- いもち病菌Pyricularia spp.の病原性変異機構

- いもち病菌属全体の分類と染色体構造進化

- いもち病菌の小型分生子・完全世代の自然界における役割

- いもち病菌の疫学的研究(既知・未知のいもち病の探索と、病原菌の生態の解明)

- (2) 白さび病について

- アブラナ科植物白さび病抵抗性遺伝子の探索と菌の分類学的位置の再認識

- (3) デイゴ枯死について

- 沖縄県・アジアのデイゴ枯死の新規病原体Fusarium sp.の分類と病原菌の生態の解明

- (4) 植物病害診断について

- 圃場等で発生した病害診断と防除方法の提案

- 四季折々の植物病害(野生植物、樹木等を含む)の探索

関連産業分野

作物病害診断, 作物病害防除, 植物病理学, 農薬, 樹木医所属学会

日本植物病理学会, 日本菌学会Editor

Editorial Board

プロジェクト

学部生向け

卒業研究として指導可能なテーマ

上記研究テーマについて、興味等に応じて相談します。

メッセージ

私は人間科学研究部門で基盤教育の生物学を担当していますが、実際の専門分野は植物病理学です。植物病理の教育や研究指導を行う過程で、1,2年生の間にサイエンスに取り組むための基礎体力をつけておくことがとても重要とだということを実感しました。それは生物学だけではなく語学や法律等も含む全ての科目に関してです。基盤教育は、スポーツでいえば基礎となる筋トレやランニングのような位置づけになると思います。専門分野がより見えやすくなるよう、その選択の助けとなるように、生物学の講義や実験授業を展開していけたらと思っています。そして基礎トレーニングに真摯に取り組んだ後、皆さんに思いきり専門分野の世界に羽ばたいていただき、その中の何名かの方とは、植物病理の世界でまた会えたらいいなと思います。

スペシャルコンテンツ「ぎゅ牛〜っとちくだい」

植物のお医者さん : https://www.obihiro.ac.jp/gyugyutto/5469

スペシャルコンテンツ「畜大人インタビュー」

英語情報

基本情報

氏名

CHUMA Izumi職階

Associate Professor学位

Ph. D資格

学歴・職歴

1993-1997: Department of Agro-Environmental Science, Obihiro University of Agriculure and Veterinary Medicine. Awarded the degree of BS in agriculture.1997-1999: Graduate School of Science and Technology, Kobe University. Awarded the degree of MS in agriculture.

1999-2003: The Graduate School of Science and Technology, Kobe University. Awarded the degree of Ph.D. in agriculture for a thesis entitled

"Genome Structure of Pyricularia spp. Revealed by RFLP Mapping and Cytological/Electrophoretic Karyotyping".

2003-2011: Postdoctral Fellow at Faculty of Agriculture, Kobe University

2011: Visiting Researcher at Hohenheim University, Stuttgart, Germany, working under professor Otmar Spring.

2012-2018: Assistant Professor at Laboratory of Plant Pathology, Graduate School of Agricultural Sciences, Kobe University

2018-present: Associate Professor at Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine.

自己紹介

I was born and raised in Nishinomiya, Hyogo Prefecture, and spent my undergraduate days at Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine. Afterwards, I earned my degree from Kobe University, and I've been doing research and providing education on plant pathology as a postdoctoral researcher and a professor. In April 2018, I joined the University of Agriculture and Veterinary Medicine, where I began to teach biology. I intend to give classes that help students decide their specialization, from the time they enter to the time they choose a specialty.

Since I have a little daughter, I work shorter hours than other professors. However, I manage to get my work done thanks to the understanding and cooperation of the students, professors and administrative staff. For my alma mater, I'd like to create a workplace where we can work joyfully and vigorously while raising children.

I like cameras and I enjoy photographing plants (recording disease symptoms) using close-up lenses while walking and soothing my mind. Music (B-flat, A and bass clarinets) is another emotional support.

備考

居室

居室のある建物

General Research Building 1部屋番号

N1302-4部屋番号をウェブサイトに掲載希望

Yes学部(ユニット)

大学院(専攻・コース)

所属・担当

所属

Research Department/Department of Human Sciences/Division of Natural Sciences and Physical Education/Section of Natural Sciences and Physical Educationリンク

研究室(名称)

研究室(ウェブサイトURL)

Researchmap

https://researchmap.jp/IzumiChuma?lang=en研究業績・特許(J-GLOBAL)

研究紹介

My Dream

研究テーマ

研究分野

Plant pathology, Genetics, Biologyキーワード

Plant disease diagnosis, Plant doctors, Crop diseases, Blast disease, White rust disease, Forest pathology, Fungi, Avirulence genes, Chromosomes, Fungal taxonomy, Fungal morphology, Epidemiology研究紹介

It was during my third year as an undergraduate at Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine that I became interested in the pathogenic mutations of plant pathogens. For my graduation thesis, I performed experiments on inoculating tomato calluses with Verticillium wilt fungi to recreate pathogenic mutations. Aside from the question of whether these were successful, this experience became the impetus behind my desire to know more about bacterial mutations. It became the root of my ongoing studies into such mutations. Since those experiments, I’ve launched research on rice blast at Kobe University. I’ve gotten so enthusiastic about pathogenic bacteria that I’m generally known as “the rice blast gal.” I considered how to learn about bacterial mutations. In addition, I developed research to make a genetic map of rice blast of grass, which was assigned to me during my master’s course, and conducted karyotype analysis of the entire genus of rice blast species (research to determine differences in chromosome structures). (I earned my doctorate in the process.) In the research, I discovered the phenomenon in which the pathogenic effector gene of rice blast bacteria has dynamically moved along the chromosome during evolution. Through this research, I was able to propose a new concept of how rice blast bacteria have circumvented the resistance that host plants develop in nature (Fig. 1). I began to be interested in classifying rice blast bacteria, and from that point, I began field work to learn bacterial ecology. I’ve been to paddy fields in Japan and overseas (Photo 1), isolated rice blast from rice and levee plants, and found taxonomically rare rice blast bacteria several times (Photo 2). Upon encountering a small conidium of Pyricularia oryzae, which is called “the third spore,” I was fascinated by the charms of fungal morphology (Photo 3). Although I’ve been continuing to nudge these studies forward little by little, the top priority in my various research subjects is to unravel the mystery of how pathogens mutate. As a “mold enthusiast,” I tend to attract those who have problems related to mold, as well as those who love mold, and this has caused the range of my research to expand. Now, I’m expanding my horizons on a team that’s researching rice blast, white rust (an oomycetes disease) in Brassicaceae plants, and Fusarium diseases in the Indian coral tree, whose blossoms are the prefectural flower of Okinawa (Photo 4). Both white rust and the Indian coral tree bacterium, as well as Pyricularia oryzae, are creatures that make us wonder, “Why are they exhibiting their pathogenicity only now?” In the belief that only enthusiasts of pathogens and their host plants will be able to control crop diseases, I’m thrilled to work on plant pathology every day. Appreciating that fieldwork is important, I also want to emphasize education on plant disease diagnosis, for the cultivation of plant doctors.

研究紹介画像(その1)

研究紹介画像(その2)

研究紹介画像(その3)

研究紹介画像(その4)

研究紹介画像(その5)

現在取り組んでいる研究テーマ一覧

関連産業分野

Plant diagnosis, Crop protection, Plant pathology, Fungicides, Tree doctors所属学会

The Phytopathological Society of Japan, The Mycological Society of JapanEditor

Editorial Board